これからアパートを売却しようと考えているあなたが事前に知っておくべきことや、やるべきことはたくさんある。なぜなら正しい売り方を知らないで売却をしてしまうと、本来得られるはずだった利益を得られなかったり、売却の期間が延びてしまったりと損をしてしまう可能性があるからだ。

そのようなことが無いよう、50億円以上の不動産売却に携わってきた筆者がアパート売却を成功させるための手順を詳しく解説させて頂く。

目次

アパート売却タイミングの判断方法について

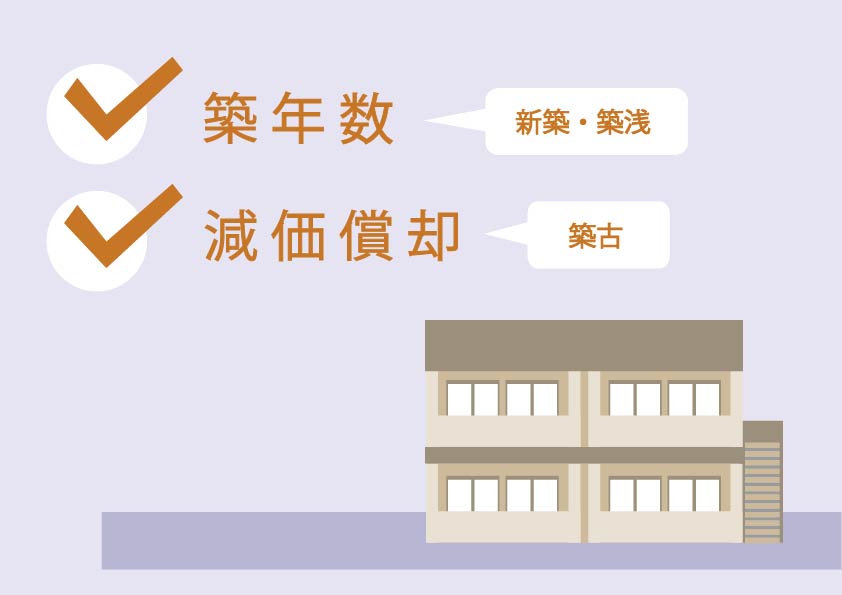

収益物件の売却には適切なタイミングがある。時期を逃して売却すると損をしてしまう可能性もある。そのポイントは新築(築浅含む)か築古かで異なるので詳細を解説していく。

新築及び築浅で購入したアパートの売却タイミング

相続時などの急を要する際は別として、売却のタイミングで重要なポイントは築年数だ。新築で購入した場合、築後15年程度で1回目の大規模修繕が必要となる。規模にもよるが数百万円単位の出費が発生するため、それを避けるために売却を検討するケースがある。

そして銀行融資も一つの大きな要素となる。金融機関は融資期間の基準として【法定耐用年数ー経過年数】を用いることが多い。アパートの場合、法的耐用年数が22年となり、仮に築15年の場合は残りが7年となる。つまり融資期間は7年になるということだ。

買手としては7年という短期間で返済をしなければならないため、毎月の返済額が多くなり、余程利回りが良くなければ、物件の購入は非常に難しくなってしまうことが想定される。つまり、築年数が古くなればなるほど買い手を見つけるのが難しくなってしまうのである。

大規模修繕のタイミング、買手の融資期間が充分に確保できるタイミングがアパート売却の適切な期間と言えるだろう。

築古で購入したアパートの売却タイミング

中古で購入したアパートについては、減価償却が一つのポイントになる。定額法の場合、建物価格を【法定耐用年数ー経過年数+0.2×法定耐用年数】で割った数値を毎年減価償却費として計上する。仮に築10年の木造アパートを購入した場合、22ー10+0.2×22(切り捨て)=14年、建物価格を4,200万円とすると毎年300万円の減価償却費となる。つまり14年間は300万円が経費計上できるが、15年目からはその経費がなくなるため、税金の支払いが増えて収支が悪化する可能性がある。

またデットクロスといって税引後の収支がマイナスになることもあるのだ。そういった事態を避けるために不動産を売却するケースもある。築年数と現在の減価償却の状況を再度確認をして売却のタイミングを見極めて頂きたい。デッドクロスの詳細についてはこちらの記事を参照頂きたい。

不動産のデッドクロスを図解でわかりやすく解説してみた

アパート売却の種類について

アパートなど収益物件を売却する際は「仲介」と「買取」という2種類の方法があり、それぞれ金額や期間、契約条件も異なる。下記に詳細を記載するのでご確認頂きたい。

不動産会社に仲介の依頼をする

仲介とは不動産会社と媒介契約を結んで、買手を見つけてもらう方法だ。仲介は広く買い手を見つけてくれるため、より良い条件で購入してくれる買手に出会える可能性が高い。

つまり希望価格(売出し価格)で売れる可能性が、より高くなるのが仲介の特徴だ。ただしその分、時間がかかるという点がネックとなる。売却までの期間としては3〜6ヶ月程度を想定しておいた方が良いだろう。またローン特約が条件となるため、ローンが下りなかった場合は最悪契約が白紙になってしまう可能性がある。

不動産会社に買取を依頼する

買取とは仲介業者を介さずに不動産会社に直接売却をする方法だ。(仲介を介す場合もある)最大の特徴は、売却までの期間が短いという点だ。取引が成立すれば概ね1ヶ月から2ヶ月程度で引き渡すこともできる。また、現金決済であれば数週間というケースもある。

しかし、最大の問題はその買取価格だ。購入する不動産会社はそのまま転売したり、リフォームを実施して再販することになるので、どうしても相場より安く買わなければならない。概ね相場価格の6〜8割程度の価格になる。

また、契約不適合免責、ローン特約無しなど仲介と比べて売主に有利な条件が多々ある。金額よりもスピードを重視する場合は買取を検討するのが良いだろう。

仲介と買取どちらが良いか?

簡潔にまとめると仲介=高い、遅い 買取=安い、早いということになる。通常であれば価格が最優先という方が多いため、基本的には仲介で進めるのが良いだろう。

どうしても早期に売却しなければならない理由がある方や、難易度の高い物件(空室が多い、築年数が古い)で一般の買い手が見つからないアパートの場合は買取を視野に入れるのも良い。

ただし、1点気をつけて頂きたい点がある。買取業者の謳い文句として「仲介手数料がかかりません」というセールストークがあるが、これは当然そうなのだが、前述した通り、そもそも買取価格は相場の6〜8割程度の価格であるため、仲介手数料(売却価格の約3%)を加味したとしても、仲介よりも売却額が大きくなること稀なので注意して頂きたい。

アパート売却の流れについて

アパートの売却を決めてからまずやるべきことは売却の流れについてしっかりと把握することだ。下記に全体の流れについて解説していく。

不動産会社に査定の依頼をする

所有するアパート、収益物件がどの程度の価格で売れるのかを把握しよう。そのためには不動産会社の査定価格を参考にするのが良い。自分でも不動産ポータルサイトなどを活用して価格をチェックすることはできるが、ウェブサイトに掲載されている金額はあくまでも販売価格であり、実際の成約価格とは異なるということは理解しよう。よって、より正確な成約価格を知るには不動産会社に査定を依頼する必要がある。

査定を依頼する際は2〜3社ぐらいに依頼するのが良いだろう。その際に注意点があるので詳細は後ほど掲載させて頂く。

媒介契約を結ぶ

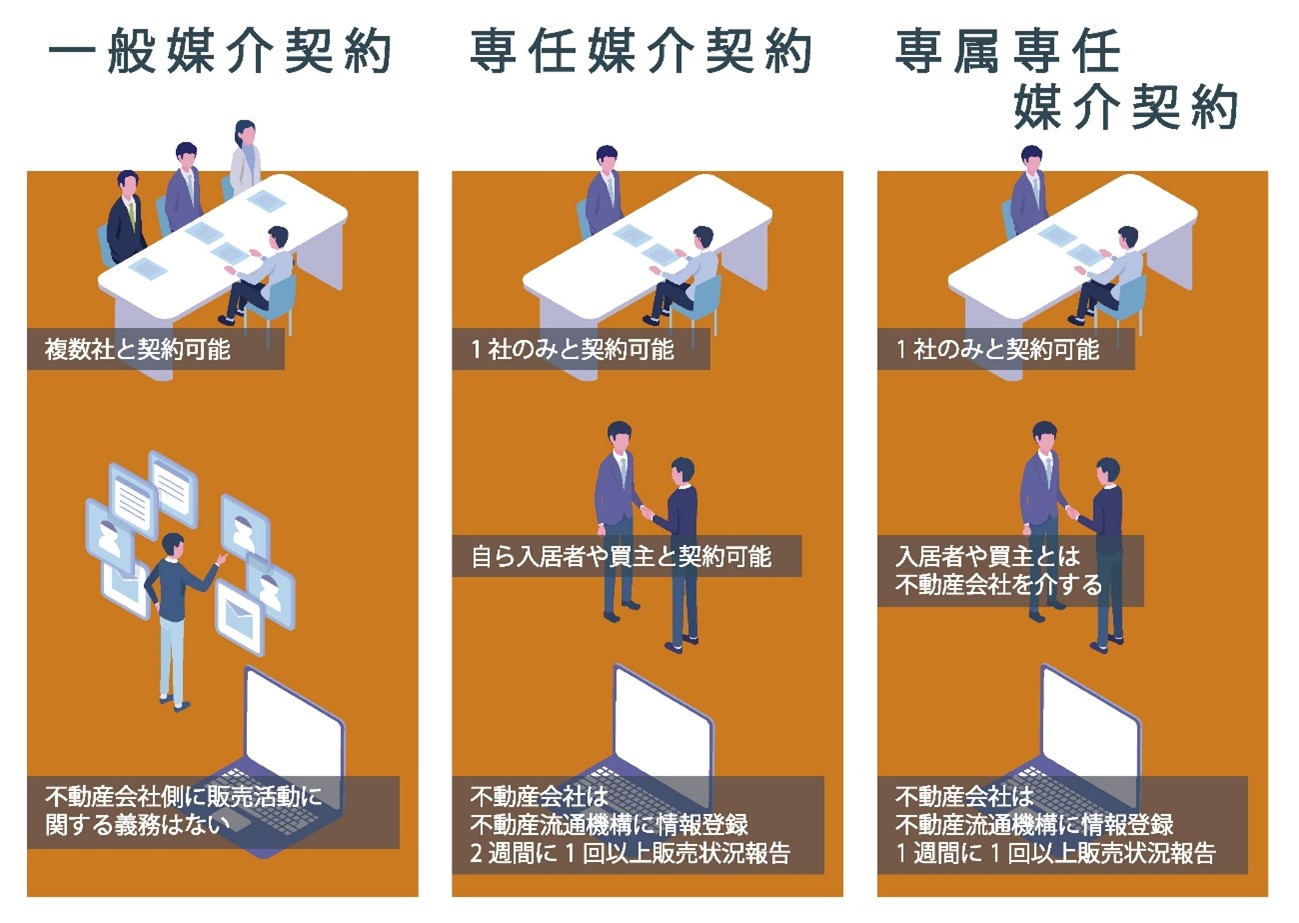

売買契約には一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があるので下記表を参考にして頂きたい。

| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |

| 複数の不動産会社との契約 | 不可 | 不可 | 可能 |

| 自分で買い手を見つける | 不可 | 可能 | 可能 |

| 仲介なしで売買契約を行う | 不可 | 可能 | 可能 |

| 契約期間 | 3ヶ月まで | 3ヶ月まで | 規定はないが一般的に3ヶ月まで |

| 不動産流通機構への登録義務 | あり | あり | なし |

| 販売状況の報告頻度 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 取り決めはなし |

媒介契約にの詳細についてはこちらの記事を参照頂きたい。

媒介契約はどれがいいか?わかりやすく徹底解説します

ではこの中で最も良い媒介契約はどれだろうか?これは一般の不動産か、アパートのような収益不動産かで異なる。アパートのような収益不動産は非公開物件として販売した方が、物件の希少性が損なわれることなく売りやすいという特徴がある。

しかし、レインズやポータルサイト等に掲載すると公開物件となってしまい、不動産業者であれば誰でも紹介できる物件として希少性が薄くなってしまう。これを避けるために、レインズ掲載義務のない一般媒介契約をおすすめする。

また一般媒介契約とすると、複数社と契約が可能なため競争原理を働かせて数社と媒介契約を結ぶケースがある。実はこれは逆効果で、仲介手数料は完全成果報酬のため頑張っても報酬が貰えない可能性がある物件に関しては紹介の優先度が下がってしまうのである。

よってアパート、収益物件の売却に最も適している媒介契約は信頼できる1社と一般媒介契約を結び、非公開物件として売却をスタートすることだ。もちろん反響が悪ければ公開物件として売却活動することも問題ない。ただし最初から公開物件としてスタートするのは物件の希少性や鮮度を落としかねないので要注意だ。

売却活動をスタートする

売却活動のやり方は不動産会社によって異なる。どの会社も実施できる方法がレインズやポータルサイトに物件を掲載して広く認知してもらう方法だ。ただしこの方法は上述した通り、公開物件となり物件の希少性が損なわれてしまうため初期の段階ではあまりおすすめはできない。

専任媒介契約や専属専任契約を結んでいる場合は、売主からの仲介手数料が確約されているため、レインズに掲載しているだけで後は何もしないというケースもあるので要注意だ。

客付け仲介会社への訪問、メールやダイレクトメール、FAXDMなど営業手法は他にもたくさんある。あらゆる手段を用いて買手にリーチをしてくれる不動産会社を選ぶようにしよう。

売買契約を締結し決済後を行い引き渡す

無事に買い手が見つかり交渉がまとまれば、売買契約書の締結となる。契約書は仲介会社が作成するため、売主でやることは無いが内容はしっかりとチェックするようにしよう。特に契約不適合責任に関する部分は要チェックだ。中古物件の場合は、売主が把握していない不具合が多々あるだろう。売却後そのような不具合に対しての責任をどうするのかという問題だ。

この辺りをしっかりと理解し契約書に明記しないと後々大きなトラブルに発展する可能性があるので自分でもしっかりと理解する必要がある。

売買契約書については別途詳細解説記事を作成する

無事契約が完了したら次は決済の流れとなる。契約から決済までは買手が利用する金融機関にもよるが概ね1ヶ月程度になる。現金決済であれば契約日と同時に決済という場合がある。

決済と同時に、抵当権の抹消と所有権の移転を行い、物件の引き渡しを完了させ取引が完全に終了となる。これがアパート売却の流れだ。

アパート売却の相場を理解する

まずは所有する不動産がどれだけの価格で売れるのかご自身で把握する必要がある。そうしないと不動産会社に足元を見られてしまうからだ。

不動産会社は安く売り出した方が売り易いので、依頼者が相場を全く把握しなかった場合、不動産会社は当然安い金額を提示するだろう。買取の場合は尚更だ。相場の把握方法について解説していく。

アパート価格の査定はどこに依頼すれば良いのか?

不動産会社に査定を依頼し相場を確認する。しかし、不動産会社は星の数ほどあり、どの会社に査定を依頼すれば良いかわからない方も多いだろう。ポイントはどの不動産会社も自分の得意分野があり、売却する物件に合わせて選ぶ必要があるという点だ。アパート売却であれば、当然ながら収益不動産を専門に取り扱う会社を選ぶべきだ。

一般の実需不動産(戸建てや区分マンション等)に強い不動産会社に依頼をしたとしても的外れな査定額となってしまう可能性もあるだろうし、仮に売却を依頼してしまった場合、上手く買い手を見つけることができない可能性もある。査定時に一括査定を利用する場合は注意点があるため下記を参照頂きたい。

不動産一括査定のデメリットは3つ!高すぎない?注意点や仕組みを徹底解説!

アパート価格の査定方法とは?

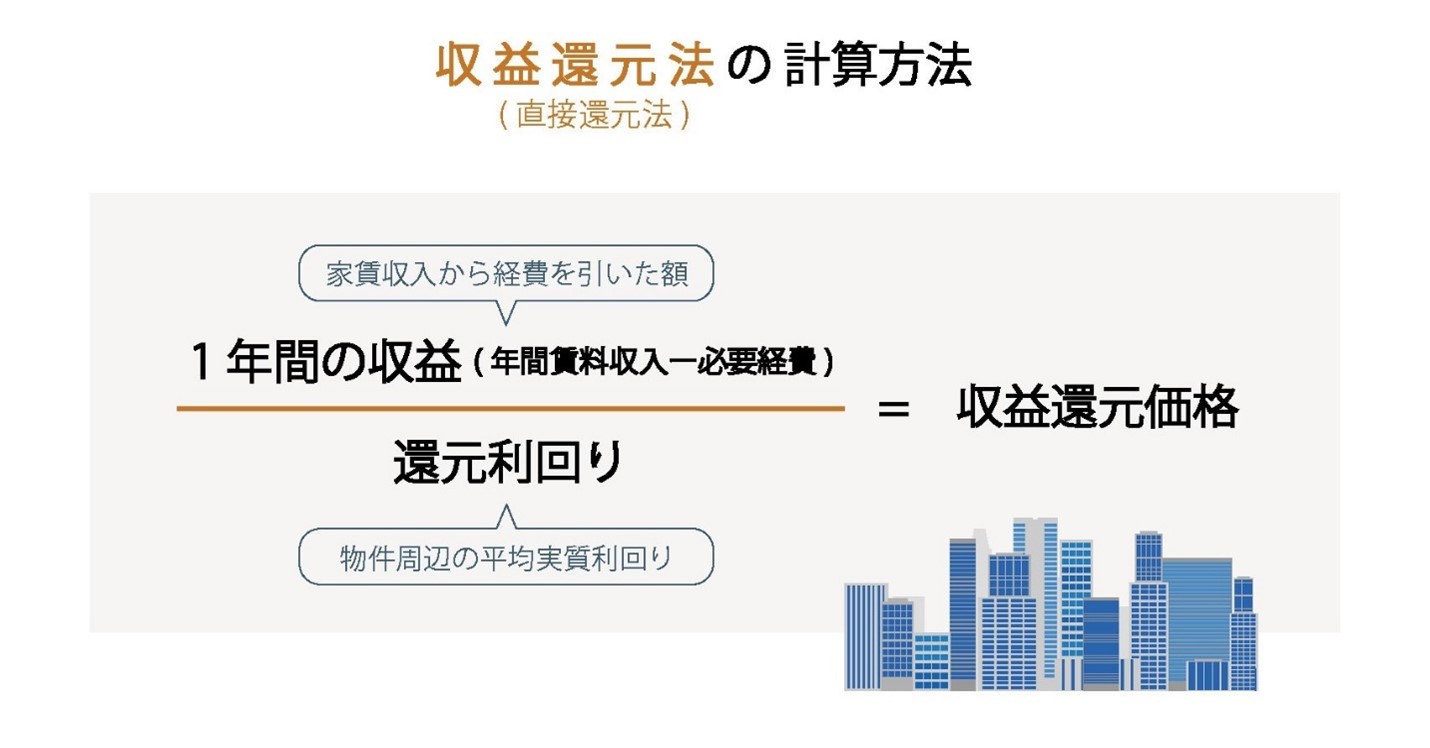

不動産の価格の決め方は主に3種類ある。「収益還元法」「原価法」」「取引事例比較法」だ。アパートのような収益物件の場合は「収益還元法」を採用することが多い。収益還元法は不動産から得られる収入から経費を引いた利益を対象物件周辺の類似物件の平均利回りで割って売却価格を算出する方法だ。

その物件が生み出す収益力を基準としているため、アパート価格の算出には非常に適している。また周辺相場にばらつきがある場合は、取引事例比較法なども活用して現実的な価格を算出するケースもある。各手法の詳細はこちらの記事を参照頂きたい。

アパート、収益物件の査定方法3種類について徹底解説します

アパート売却の税金を理解する

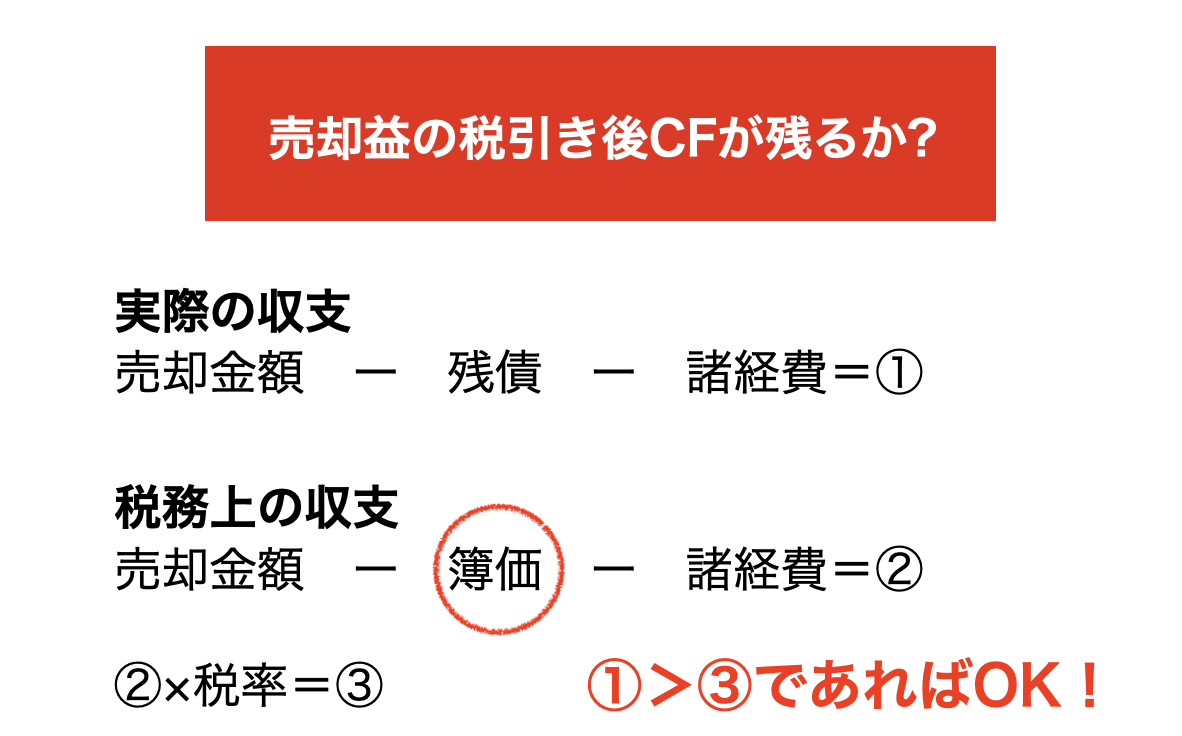

アパート売却における税務面の問題として、実際の利益と税務上の利益の違いがある。これを理解していないと、想定上は利益が出ていたにも関わらず、税金を支払ったらマイナスになってしまった。といったこともあり得るので必ず理解をしておこう。

アパート売却の利益計算の注意点

実際の利益は【売却金額】ー【残債】ー【諸経費①】となるが、税務上の利益は【売却金額】ー【簿価】ー【諸経費②】となる。売却金額は当然同じではあるが、【残債】と【簿価】は異なるし、経費も異なる。簿価が低く、税務上の利益が大きく膨れ上がってしまう場合は要注意だ。

そうなると、税金の額が大きくなってしまい、実際の利益で支払えなくなってしまうこともある。特に築年数が古く、耐用年数を超えた物件を購入し、所有期間中に減価償却を使い切ってしまった物件はその可能性が高くなる。

よって、売却の際は現状の簿価を把握し税務上の利益がどの程度になるかを確認する必要がある。簿価は決算書若しくは確定申告書の貸借対照表の固定資産、固定資産の内訳で確認することができる。もしわからない場合は担当の税理士に確認するのが良いだろう。不動産売却時の税金についてはより詳しい解説をこちらより確認頂きたい。

アパート売却時の税金と節税対策3つポイントとは?

アパート売却にかかる費用について

アパート売却時に必要な費用は購入時よりか少ない。購入時は概ね物件価格の6〜8%となるが、売却時の場合は概ね4%程度に収まるだろう。

確定測量費用について

確定測量については必ずしも必要では無いが、購入の条件として契約書に記入されることがあるため要注意だ。

印紙税について

印紙税は、アパート売却時に交わす売買契約書に貼り付ける印紙のことである。印紙税は アパートの売却額によって変動するため、次の表を参考にしていただきたい。但し最近は電子契約も増えているためその場合は印紙代は不要となる。金額が大きな物件を売却する際は電子契約も視野に入れて検討をしよう。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |

| 50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |

| 100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |

| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |

| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |

| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |

| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |

| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |

仲介手数料について

不動産会社にアパートの売却を依頼した場合は、 売却後に仲介手数料を支払う必要がある。仲介手数料には、上限が定められており、400万円を超えるアパートを売却を依頼した場合は、次の計算式で仲介手数料の上限を算出する。なお、計算式は次のようになる。

【不動産会社に支払う仲介手数料の計算式】

仲介手数料=物件金額×3%+6万円+消費税

仲介手数料は一般的に上記の計算式で算出するが、あくまでも上限であるため、不動産会社によっては、上限以内の手数料で済む場合もある。

しかし、あまりに安価すぎる仲介手数料の場合には、売主を違法な取引に巻き込んだり、物件の囲い込みで買い手が限られるなど、売主に不利となってしまうケースが多いので要注意だ。正規の手数料を支払い、物件の囲い込みなどせずに、物件情報を積極的且つ適切に拡散してくれる不動産会社を選ぶことが結果的に売主の利益につながることは理解しておこう。不動産物件の囲い込みについてはこちらの記事を参照頂きたい。

不動産囲い込みとは?大手の実態と国土交通省の対策についても徹底解説

アパート売却における減価償却について

不動産は土地と建物によって構成されるが、建物部分は減価償却費として経費計上ができる。(土地はできない)減価償却すると建物の簿価が少なくなるため、前述した通り売却時の税務上の利益が多くなる。よって売却予定のアパートについては、毎年どれだけ減価償却費として費用計上し、簿価がどの程度残っているのかをしっかりと把握しよう。

特にアパートの場合は木造や軽量鉄骨となるため法定耐用年数が小さく減価償却のスピードが早いので注意したい。個人所有の場合は毎年強制的に減価償却となるが、法人の場合は任意償却となり減価償却スピードはある程度コントロールが可能だ。減価償却についてはこちらの記事を参照頂きたい。

アパートの減価償却の計算法と節税方法をシュミレーションしながら解説します

アパート売却時の消費税について

不動産は土地と建物に分類できるが、土地は非課税のため消費税が不要となる。一方、建物は課税対象となるため消費税が発生する。また居住用の不動産は課税対象にはならないが、アパートのような事業用の不動産を売却した際は課税対象となる。

課税事業者でなければ消費税の支払いは不要

そして、課税事業者となれば消費税の支払いが必要だが、そうでなければ支払いは不要だ。下記の条件を満たすと課税事業者となるため注意したい。

・前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主

※法人の場合は前々期

・前年の1月1日〜6月30日までの期間の課税売上高が1,000万円を超え、給与等支払額が1,000万円を超える場合る個人事業主

※法人の場合は前年度の期首から6か月の期間

とは言え、この記事を読んでいるあなたはおそらく課税事業者で無い可能性が高い。なぜならアパートなどの居住用の賃料収入は非課税のため課税売上にならないからだ。

例外的にテナントや法人契約をしている場合は課税対象となるが建物一部であれば年間1,000万円超えることは無いだろう。但し注意点としては過去にアパートその他収益物件を売却した場合は課税対象部分(建物)の額が1000万円を超えるケースも多いのでその場合は注意したい。

その他税金対策方法はあるか?

仮に多く利益が出てしまう場合、なんとか税金対策をしたいところではあるが、その方法をいくつか解説する。とは言え、◯◯を経費計上するなど一般的な手法は、世の中に蔓延しているため、当サイトではアパートなど収益不動産に特化した節税方法について解説する。

事業用不動産の買い替え特例を活用する

事業用不動産(アパートも含む)を10年以上所有し売却した後に土地面積300㎡以上の不動産を購入した場合に適用される特例である。購入した不動産費用が譲渡した不動産の価格以上の場合は譲渡所得税の80%が繰り延べされるという特例だ。

繰り延べ期間は買い替えで購入した不動産を売却するまでのため、売らずに保有をしておけば実質的には支払わなくても良い。お金の現在価値という意味でも有効な手法であるため、ぜひ対象となる場合は活用を検討してみて欲しい。詳細はこちらの記事を参照頂きたい。

事業用不動産の買い換え特例を図解でわかりやすく解説します

不動産M&Aを検討してみる

続いては不動産M&Aだ。法人でアパートを所有している方限定となってしまうが、節税という意味では効果は非常に高い。法人で所有する不動産を売却すると法人税が課税されるが、会社売却は株式を売却する形となるため税率は約20%程度になる。しかも税引き後の売却益が全て個人に入る点も魅力だ。(法人で売却した利益を個人に移すとさらに所得税がかかってしまう)

例えば過去に1法人1物件スキームで物件を取得していた方は、その法人で他の事業をしている可能性が低く、法人売却=不動産売却でありスムーズに売却ができるだろう。ただ、法人の状態によって不動産M&Aに対する向き不向きがあるため注意したい。

不動産M&Aをについて別途詳細記事を作成するのでそちらを参照頂きたい

アパートをできるだけ高く売る方法を理解する

最後はアパートなどの収益不動産をできるだけ高く売る方法について。できるだけという表現を用いたのは理由がある。不動産を相場よりも相当高い金額で売るのは非常に難易度が高く簡単にできるものでない。

仮に売れたとしても、意図せずにたまたまというケースが多いため、このような表現とさせて頂いた。とは言え、下記の内容を把握して頂ければ結果的にはプラスの方向に進むのは間違いないのでしっかりと内容を確認して頂きたい。

物件の囲い込みについて

不動産における囲い込みとは、売却を依頼された不動産会社(元付け)が他の仲介業者に物件情報を流さずに自社のみで買い手を探し、物件情報を他社に対してクローズしてしまうことを言う。

このような行為をする理由は、元付け業者は買い手を自ら見つけることができれば、両手取引といって売主と買主の両方から仲介手数料を得ることができるからだ。

この行為は売主にとっては何のメリットもなく、物件情報が拡散しないため、売却期間が長期化し、本来売れるはずの金額でも売れなくなってしまう可能性もあり、デメリットしかない。

しかし、日本の不動産業界では未だにこのような行為が横行しているのが現状である。仲介の現場で働いている筆者も、日々このような現場に遭遇する。元付けに物件資料を請求しても、担当者が常に不在であったり、連絡がついたとしても物件資料を送ってもらえないことはよくあることだ。

よって仲介でアパートを売却する場合はこのような囲い込みをしない不動産会社に依頼をしないことが重要となる。

不動産囲い込みとは?大手の実態と国土交通省の対策についても徹底解説

入居率について

前述した通りアパートの売却価格は収益還元法をベースとしている。つまり賃料収入が高ければ高いほど売却価格は高くなるということだ。賃料収入は入居率と直結しているため、入居率が高ければ高いほど物件の評価は高くなる。

ただし、賃貸の需要が高いエリアにて、入居率が低い原因が現オーナーの怠慢であったり、原状回復費がそこまで大きくかからない場合は、売却価格に大きな影響は無いケースもある。

とはいえ、入居率が高ければ、印象は良いので購入検討の土台に乗り易いことは間違いない。もしあなたが売却しようとしているアパートの入居率が悪い場合は、売却前に入居率の改善を試みてはどうだろうか。きっとプラス要素になってくれるはずだ。

不動産会社の選びについて

ここまで読んで頂いたあなたは既に不動産会社選びのポイントはある程度理解しているはずだ。物件の囲い込みをするような業者は論外だし、媒介契約についても専任媒介や専属専任媒介を執拗に要求してくる業者も避けた方が良い。

そして何よりも重要なのが、その業者がどのような理念で仕事しているのかもしっかりと見定めた方が良い。今はWEBサイトやSNSで誰でも自分の考えを主張することができる時代だ。代表者やスタッフがどのような主張をしているのかをしっかりとチェックし、信用に足る会社、人物であるかを確認してみよう。

まとめ

アパート売却はタイミング、査定方法、税金対策、業者選びなど多くのやるべきことがある。これらをすべて網羅することで、損をすることなく適正期間、適正価格での売却が可能となる。当サイトでは【売主ファースト主義】を抱えて、不動産の売却に特化したサポートを展開している。その経験と知識を活かして、あなたの所有するアパートをより良い条件で売却するための売却戦略を立案させて頂くことが可能だ。もし興味があれば個別相談の申し込みをして頂きたい。きっとあなたのアパート売却を成功に導くことができるだろう。