不動産を売却したいのですが自分で買い手を探してもいいのでしょうか?

はい。大丈夫です。ただし、難易度が高いのと、トラブルも多いので注意点について解説します。

売主が自ら買主を探して不動産取引を行うことを自己発見取引という。不動産を売却する際、通常は不動産会社が仲介として間に入ることが多いが、売主が自ら買主を見つけ、条件を交渉して同意ができれば不動産会社無しでも取引は成立する。

売却コストを削減できる点が魅力的ではあるが、不動産会社が介在しないことによるリスクもある。今回はメリット、デメリットそして、実行するための具体的な方法も合わせて解説する。

自己発見取引とは何なのか?

不動産を売却する際、通常は不動産会社に売却を依頼する。理由は売主自身が不動産の買い手を見つけることは非常に難しいという点と、不動産の知識が無い状態で契約をすると売却後のリスクが多々あるからだ。

よって、不動産を売却する際は不動産会社に依頼をするケースがほとんどだが、不動産会社に頼らずに売主が自ら買主を探すケースもある。その行為を自己発見取引という。

媒介契約によってはできないケースもある

自己発見取引は不動産会社と媒介契約を結んだ状態でも可能だ媒介契約には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類があり、それぞれ下記の特徴がある。

| 種類 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |

| 自己発見取引 | できる | できる | できない |

| 依頼できる会社の数 | 上限なし | 1社限定 | 1社限定 |

| 売主への報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |

| レインズ登録義務 | なし | あり | あり |

| 契約期間 | 規定なし | 3ヶ月迄 | 3ヶ月迄 |

| 自動更新 | OK | NG | NG |

一般媒介契約

一般媒介契約は売主にとって最も制限の緩い媒介契約となる。特徴は複数の不動産会社と契約が可能という点、契約期間の上限もなく、自動更新も可能である。自己発見取引も可能で、自分で買主を見つけることが可能だ。

専任媒介契約

専任媒介契約は一般媒介契約よりも売主の制限が厳しくなる。媒介契約できるのは1社のみで他の不動産会社と平行して契約することはできない。

また、契約期間は3ヶ月が上限で自動更新はできない。不動産会社は売主へ2週間に1度の販売状況の報告義務がある。売主にとっても不動産会社にとっても制限が多い契約だが売主の自己発見取引は可能だ。

専属専任媒介契約

特徴は専任媒介とほぼ同じであるが、報告義務が1週間に1回必要な点と、自己発見取引ができない点がポイントになる。

上記の通り一般媒介と専任媒介は自己発見取引が可能だが、専属専任については不可となっている。よって自己発見取引をする可能性がある場合は専属専任媒介契約を結んではならない。

また専任媒介の場合は期間が3ヶ月限定という点と、レインズ掲載が義務化されているため売却が確定する可能性が高いのも特徴だ。よって、本気で自己発見取引をしたいのであれば一般媒介契約が無難だろう。

ただし、物件の種類や売却理由によって各媒介契約の選び方は異なるため、媒介契約にの詳細についてはこちらの記事を参照頂きたい。

媒介契約はどれがいいか?わかりやすく徹底解説します

自己発見取引のメリットとは?

自己発見取引は自分で買手を見つけて取引を行う行為であるため、不動産会社に支払う経費を削減できるというメリットがある。その他に不動産会社に急かされることなく自分のペースで売却活動ができる点も特徴だ。

自己発見取引は仲介手数料が不要になる?

不動産会社と媒介契約を結んで売却が決まった場合、仲介手数料を支払う必要がある。

仲介手数料の料率は下記となる。仲介手数料は物件の価格帯によって料率が変わり複雑になるため、速算法として下記の方法で計算するのが一般的だ。

| 取引額が | 200万円以下の場合 | 取引額×5% | +消費税 |

| 200万円〜400万円の場合 | 取引額×4%+2万円 | ||

| 400万円超えの場合 | 取引額×3%+6万円 |

<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ(国土交通省)参照

例えば5,000万円の物件を売却した場合は(5,000万円×3%+6万円)+消費税といった計算で、171.6万円の仲介手数料の支払いが発生する。

これを削減することができる。ただし、契約書の印紙代や抵当権抹消の登録免許税、司法書士への報酬は別途必要となる。

規模の大きな物件の場合、コスト削減効果が大きいです。しかしその分買い手を見つける難易度も高くなります。

自己発見取引が成立した場合は一部費用の支払いが必要?

上述した通り自己発見取引で売買が成立した場合、仲介手数料の支払い義務は無いが、媒介契約の内容によっては、不動産会社が売却活動に要した費用の一部を支払わなければならない可能性がある。下記は国交省が推奨する標準媒介契約書の抜粋だが、自己発見取引が成立した場合の費用償還についての記載がある。この媒介契約書を利用する不動産会社は多いため自己発見取引をする場合は媒介契約書の中身をしっかりとチェックしよう。

(費用償還の請求)

第 14条 専 任 媒 介 契 約 の 有 効 期 間 内 に お い て 、 甲 が 自 ら 発 見 し た 相 手 方 と 目 的 物 件 の

売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙の責めに帰すことができない事由 によって専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。

2 前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。

自分のペースで買主を探すことができる

不動産会社に売却を依頼すると、どうしても不動産会社のペースで売却活動をすることになる。特に専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合は3ヶ月間の期限があるため、全く反響が無い場合は不動産会社は値下げ交渉などの条件変更を要望してくるだろう。

条件を変えずに売却したい方にとっては受け入れがたいが、押しの強い営業マンの打診を断ることができずに、やむなく値下げをしてしまうケースもあるだろう。よって売却条件を変えることなく、ゆっくりと自分のペースで売却活動を継続できる点は自己発見取引のメリットと言える。

自己発見取引のリスクとは?

売主にとってメリットのある自己発見取引ではあるが逆にデメリットはあるのだろうか。考えられるものとして、売買に不動産会社が介在しないことによるリスクがある。売買契約書や重要事項説明書、物件状況報告書の不備によるトラブルの発生だ。

契約内容に不備があるとトラブルになる可能性がある

通常であれば不動産会社が売買契約書や重要事項説明書を作成する。契約後のトラブルができる限り発生しないような内容としつつ、売主側の仲介会社(元付け)であれば、売主に有利になるように契約内容をまとめてくれるだろう。

しかし、自己発見取引となると、それらを全て売主自身が作成しなければならない。

例えば契約不適合責任や敷金の引き継ぎ、決済までの原状回復費用の負担、越境などの隣地とのトラブル、擁壁や地盤状況など、事前にお互いに了承しなければならない点がいくつかある。考えられるリスクを全て自分で把握して買主と交渉して契約書に落とし込む必要があるのだ。

買主が融資を受ける場合は重要事項説明書が必要となる

金融機関が不動産に対して融資をする際は、不動産売買契約書と重要事項説明書の提出が必要となる。この重要事項説明書の作成、説明は宅地建物取引士の独占業務であり、売主と買主の間だけで締結することはできない。また、必ず宅地建物取引士の押印が必要となる。

よって買主がローンを利用する場合は、宅建士にこれら業務を委託する必要があるため別途費用が発生することは理解しておこう。

具体的に自己発見取引の進め方について

では実際に自己発見取引を進める際の手順について解説する。流れはこのようになる。

| ◯販売価格を決める ◯買い手を見つける ◯条件を纏めて売買契約を締結する ◯物件を引き渡す |

販売価格を決める

販売価格を決めるには相場価格を知る必要があるため、まずは不動産会社に査定を依頼しよう。不動産会社の選び方としてはその物件の特性に合わせることがポイントだ。

不動産会社といっても各社得意分野が異なる。実需不動産(区分マンションや戸建て住宅)に強いところもあれば、収益不動産(アパートや1棟マンション)に強いところもある。また実需不動産でもタワーマンションに強いなど各社様々だ。

売却する物件のタイプにあった不動産会社2〜3社ぐらいに絞って相場価格を把握しよう。時間をかけてゆっくりと買主を探したいのであれば少し高めの金額。短期ですぐに現金化したいのであれば相場よりも少し安めで売り出すのが良いだろう。

注意点として一括査定サイトを利用する場合は、使い方によっては的外れな査定となってしまう可能性がある。詳細はこちらの記事を参照頂きたい。

不動産一括査定のデメリットは3つ!高すぎない?注意点や仕組みを徹底解説!

買い手を見つける

買い手を見つける方法として考えられるのが不動産ポータルサイトの利用だ。誰でもアクセスでき、検索条件を入力すれば条件に合った物件を探すことができ非常に便利だ。

是非利用したいところだが、宅地建物取引業者でないと物件掲載できないサイトが多く、特に大手サイトはその傾向が強い。

例えば、スーモ、アットホーム、ホームズ、楽待、建美家などがそれにあたる。これらは実需不動産及び収益不動産の代表的なポータルサイトであり、集客力が強いが宅建業者でない売主が自ら掲載依頼してもできないのが現状だ。

但し、上記ポータルサイトよりも集客力は落ちるが、ジモティーであれば掲載はできる。掲載費用も無料だ。

その他、過去においてはヤフーオークションでも不動産の売買はあったが現在は閉鎖されている。おそらく、不動産会社が介在しないことによるトラブルが多かったことが原因だと推測される。

不動産売却においては、宅建業者以外が利用できる販売チャネルが殆ど無いのが現状です。

条件をまとめて売買契約を締結する

無事に買い手が見つかれば、次は条件の交渉となる。買い手と売り手は真逆の立場なので要望が対立するのは当然だ。お互いの妥協点を見つけて交渉をまとめる必要がある。下記に不動産売買において、交渉条件となりやすい項目をまとめたので参照頂きたい。

| 条件 | 売主 | 買主 |

| ①価格 | 高く売りたい | 安く買いたい |

| ②契約不適合責任 | 負いたくない | 負って欲しい |

| ③境界 | 明示したくない | 明示して欲しい |

| ④面積 | 公募売買(測量しない) | 測量して欲しい |

| ⑤融資特約 | 無し | 有り |

| ⑥修繕 | したく無い | して欲しい |

価格について

価格については当然売主は高く売りたいし買主は安く買いたい。一般的には売出し価格は相場よりも少し高めに出すことが多いため、5%程度の指値で売買が成立することが多い。よって許容価格のプラス5〜10%ぐらいの価格で売り出すのが良いだろう。あまりにも高い金額で売り出すと全く反響がとれないので少し高いぐらいの金額が丁度良い。

契約不適合責任について

契約不適合責任とは引き渡された不動産が契約の内容と異なる場合に売主が買主に対して負うべき責任のことだ。例えば、雨漏りや水漏れなど、契約書や物件状況報告書に記載していない内容が、物件の引き渡し後に発見された場合、売主はその責任を負って、修理費用を出すか、売買代金を減額するか、損害賠償金を支払うなどの対応が必要となる。

しかし、中古不動産の場合、建物状態を全て把握するのは困難であり、契約不適合責任が有効の場合、リスクが高すぎて不動産を売却しようとする人がいなくなってしまう。それを避けるために、中古不動産に関しては売主の契約不適合責任を免責にすることが商習慣となっている。売却後のリスクを避けるためにも契約不適合責任は免責にしよう。

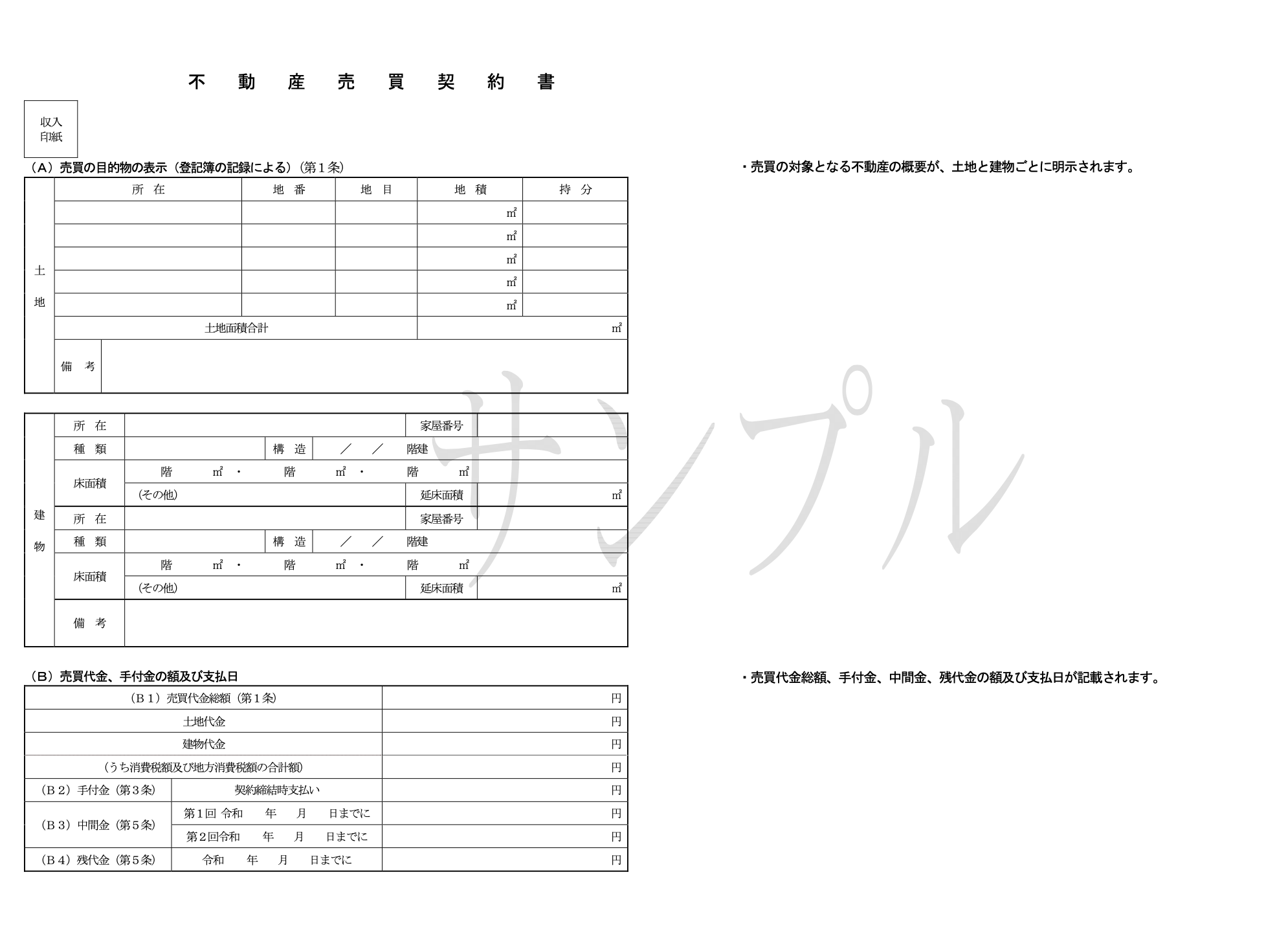

売買契約書については不動産業界最大規模の団体である全宅連(公益社団法人)が推奨している雛形があるため、そちらを活用するのが良い。契約書に記載されていない内容(上述した契約不適合責任免責など)は特約条項欄に追記しよう。

また上述した通り金融機関から重要事項説明書の提出を求められた場合は、宅地建物取引士に依頼をして作成、説明、押印をしてもらう必要がある。

参照:全宅連不動産売買契約書

物件を引き渡す

契約が無事終了したら次は物件の引き渡しとなる。決済(売買代金の支払い)と引き渡しは同じ日に行う。ローンを使う場合は契約から概ね1ヶ月程度かかるのが標準だ。また引き渡しと同時に所有権の移転も行う。売却する不動産に抵当権が設定されている場合は抵当権の抹消登記が必要で、登録免許税と司法書士への報酬を支払わなければならない。

また、敷金、固定資産税、賃料等の精算がある場合は売買代金にて相殺することが一般的だ。必要な場合は計算をして売買代金に反映させよう。以上が全体の流れとなる。

まとめ

自己発見取引は自分のペースで不動産の売却が可能で仲介手数料も不要なため売却時のコストを大きくカットすることができる。メリットは大きいがその分デメリットもある。

まず買い手を見つけることが非常に難しいのと見つかったとしても契約条件をまとめたり、契約書の作成も自らしなければならない。契約内容にミスがあるとその後のトラブルにも発展してしまう。よって筆者としてはあまりおすすめはできないがどうしてもやりたいという場合は本記事の内容をしっかりと読んで実践して頂ければと思う。