不動産売買契約書って、難しくて本当に理解できるのかな…?

大丈夫です。ポイントを押さえれば、専門知識がなくても安心して理解できますよ。

「不動産売買契約書の内容が複雑で理解できない」「印紙税の金額や特約条項の意味がわからず不安だ」このような悩みを抱える方は多い。

不動産売買契約書は専門用語や税金の知識が多く、不安を感じる人は少なくない。本記事では契約書の基礎から印紙税、保管期間、特約、代理契約、インボイス制度までをわかりやすく解説する。重要なポイントを押さえることで、契約への不安を解消できる。

目次

不動産売買契約書とは?基礎知識と法律上の位置づけ

不動産売買契約書は、売主と買主の間で不動産を売買する際の約束事を文書にしたものだ。この契約書には価格や引渡し日、代金の支払い方法などの重要な条件が記載されている。法律的には民法および宅地建物取引業法に基づいて作成され、契約当事者双方の権利と義務を明確にする役割を果たす。

35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書)の違い

35条書面と37条書面の違い(宅建業法)

| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書) |

| 交付のタイミング | 契約締結前 | 契約締結時 |

| 説明者 | 宅地建物取引士(宅建士)が説明義務を負う | 宅建士が記名押印するが、説明義務はない |

主な内容 |

権利関係、法令上の制限、設備状況、管理費など契約前に確認すべき重要事項 | 売買代金、支払方法、引渡し時期、特約、違約金など契約条件の詳細 |

| 法的効力 | 取引判断のための情報提供が目的 | 契約内容を証明する書面として強い証拠力を持つ |

| 実務上の役割 | 契約するかどうかを判断する材料 | 契約を履行・管理するための基準 |

宅地建物取引業法では、35条書面と37条書面という2つの重要な書面の作成が義務付けられている。35条書面は重要事項説明書と呼ばれ、契約締結前に宅地建物取引士が買主に対して物件の詳細情報を説明する書面だ。

一方、37条書面は実際の売買契約書のことを指す。契約条件や代金の額、引渡し時期などの契約内容を記載した書面で、契約締結時に当事者双方に交付される。

重要事項説明書は「契約前の説明資料」、売買契約書は「契約内容を確定させる書面」という位置づけで使い分けられている。

契約書の法的根拠(民法・宅建業法)

不動産売買契約書の法的根拠は、主に民法と宅地建物取引業法に定められている。民法では売買契約の基本的なルールが規定されており、目的物の引渡し義務や代金支払い義務などが明文化されている。

宅地建物取引業法では、不動産業者が介在する取引において37条書面(契約書)の作成・交付が義務付けられている。契約金額や引渡し時期、代金以外の金銭の授受に関する定めなど、記載すべき事項が法律で具体的に定められているのが特徴だ。

これらの法律に基づいて作成された契約書は、裁判所でも有効な証拠書類として扱われる。

手付金の基礎とリスク管理

手付金は、不動産売買契約で欠かせない金銭だ。契約が成立したことを示し、約束どおりに取引が行われるよう保証する役割を持っている。手付金の種類や取り扱いを正しく理解することで、契約解除時のトラブルを避けることができる。

手付金の種類(解約手付・違約手付・証約手付)

手付金には3つの種類が存在する。

| ●解約手付:買主が放棄、売主が倍返しを行うことで契約を解除できる ●違約手付:契約不履行があった場合に違約金として没収や返還が行われる ●証約手付:契約成立を証明する役割を持ち、解除には用いられない |

不動産売買では解約手付が一般的であり、契約解除の自由度を確保するために使われることが多い。違約手付や証約手付は特殊な場合に限られるため、契約条文を確認することが欠かせない。最も一般的なのが解約手付で、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の2倍を支払うことで契約を解除できる。この制度により、相手方の同意なしに一方的な契約解除が可能になっている。

違約手付は契約違反があった場合の損害賠償や違約金として機能する。契約不履行の当事者は手付金を失い、相手方は手付金を取得する権利を持つ。

証約手付は契約成立の証拠として交付されるもので、単純に契約の存在を示すためのものだ。実際の不動産取引では解約手付として扱われることが多く、3つの性質を併せ持つケースが一般的だ。

手付解除の期限と履行の着手の考え方

手付解除には期限が設けられており、一般的には契約で定められた期日まで、または当事者の一方が履行に着手するまでとされている。履行の着手とは、契約の実現に向けた客観的で外部から認識できる行為を指す。

買主の場合、中間金の支払いや住宅ローンの本申込み、引越し業者との契約などが履行の着手と判断される。売主については、物件の引渡し準備や所有権移転登記の準備行為が該当する。

手付解除の期限を過ぎた後は、債務不履行による契約解除のみが可能となり、違約金の支払いや損害賠償請求の対象となる可能性が高くなる。そのため、期限の把握は契約当事者にとって極めて重要になる。

相場感と金額設定/ローン特約との関係

手付金の相場は売買代金の5%から20%程度が一般的だ。3,000万円の物件であれば150万円から600万円が目安となる。売主にとっては契約の安定性を確保でき、買主にとっては解除権を保持する意味がある。

手付金の金額設定では、買主の資金調達能力と売主の希望を考慮する必要がある。金額が高すぎると買主の負担が重くなり、低すぎると売主にとって契約の拘束力が弱くなる。

ローン特約が付いている契約では、住宅ローンの承認が得られない場合に手付金が全額返還される。この場合、手付解除とは異なる仕組みで契約が白紙撤回となるため、買主は手付金を失うことなく契約から離脱できる。

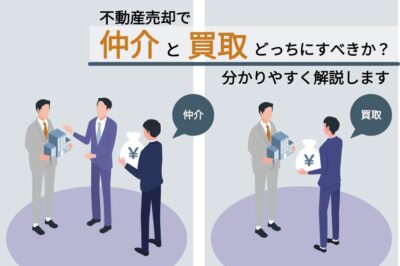

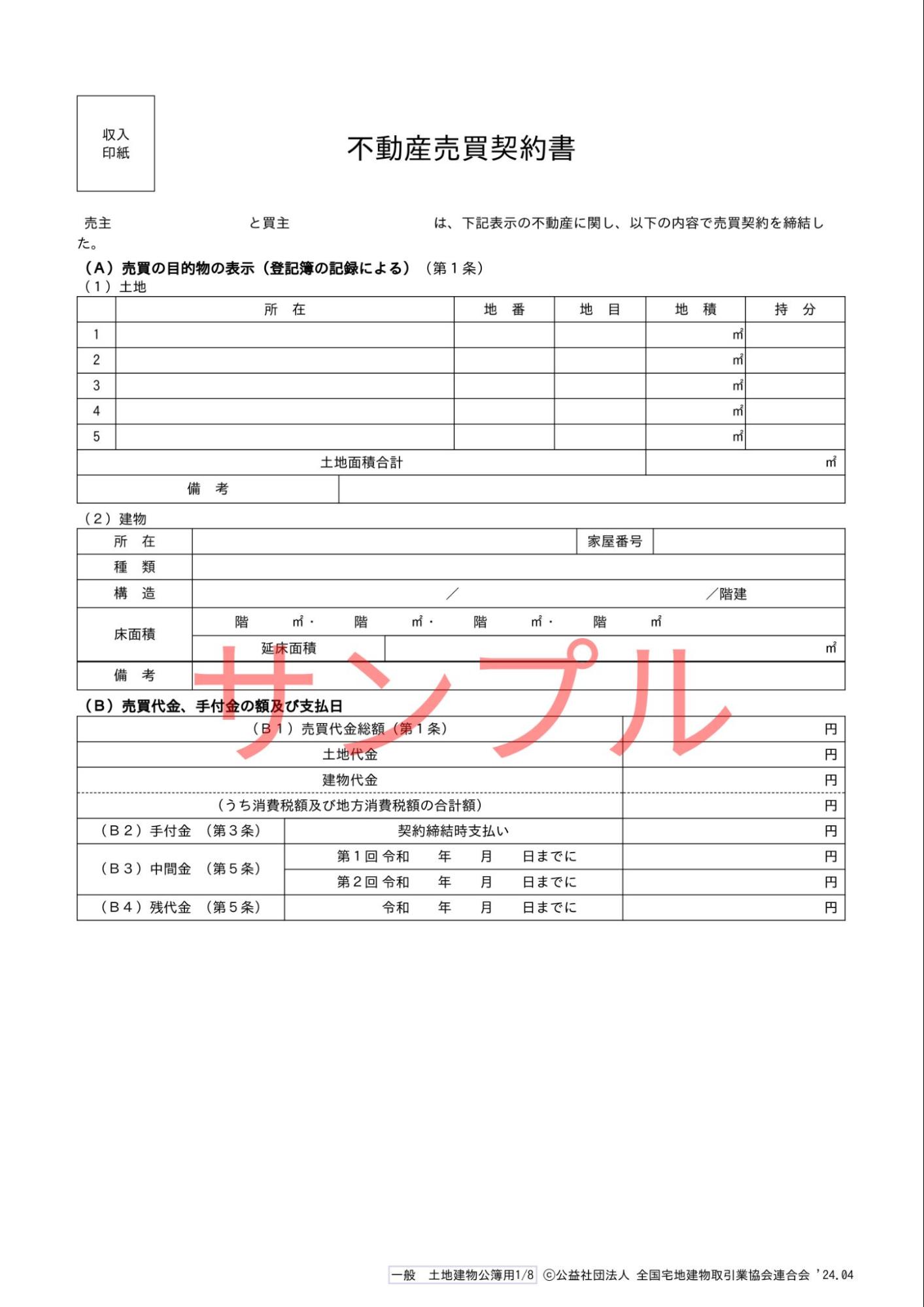

標準書式(全宅連などのひな形)の位置づけ

出典元:全国宅地建物取引業協会連合会

不動産売買契約書には、全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)や各都道府県の宅建協会が作成した標準書式が存在する。これらのひな形は法律の要件を満たしつつ、実務で頻繁に使用される条項をまとめたテンプレートだ。

全宅連の標準書式には、手付金や引渡し条件、契約不適合責任などの基本的な条項があらかじめ盛り込まれている。多くの不動産会社がこのひな形をベースに、個別の取引に応じて内容を調整して使用している。

ただし、標準書式はあくまで参考例であり、法的拘束力を持つものではない。実際の契約では、取引の内容に応じて条項を追加・修正することが重要だ。

不動産売買契約書に必要な印紙税

不動産売買契約書には印紙税の納付義務がある。契約金額に応じて印紙税額が決まり、契約書に収入印紙を貼付して消印することで納税が完了する。印紙税を正しく理解することで、税務上のトラブルを避けることができる。

契約金額ごとの印紙税額一覧

不動産売買契約書の印紙税額は契約金額によって段階的に設定されている。令和6年3月31日まで軽減措置が適用され、通常税率より低い金額で納税できる。

3,000万円の物件であれば印紙税は10,000円となる。契約書を2通作成する場合、売主・買主それぞれが印紙税を負担するのが一般的だ。

契約金額別の印紙税額は以下の通りだ。

| 契約金額 | 軽減前(本則税率) | 軽減後 |

| 10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 10万円超~50万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 100万円超~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |

| 1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |

| 5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |

| 1億円超~5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |

| 5億円超~10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |

軽減措置適用期間:令和6年(2024年)4月1日~令和9年(2027年)3月31日

参照元:国税庁(「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の 印紙税の軽減措置の延長について)

郵送契約のときの印紙の扱い

郵送で契約を行う場合、印紙の貼付方法に注意が必要だ。売主と買主が別々の場所にいる場合、それぞれが自分の契約書に印紙を貼付し、署名押印後に相手方に送付する流れが多い。

印紙の消印は契約当事者または代理人が行わなければならない。郵送前に印紙に消印をしてから送付するか、相手方に消印を依頼する方法がある。

印紙税の納付漏れがあった場合、税務調査で発覚すると本来の印紙税額の3倍の過怠税が課される可能性がある。契約書の控えを作成する場合でも、原本と同様に印紙税の納付が必要となるため注意が必要だ。

電子契約と印紙税の関係

電子契約で不動産売買契約を締結する場合、印紙税は課税されない。印紙税法では「文書」に対して課税する仕組みとなっており、電子データは文書に該当しないためだ。

電子契約を利用することで印紙税を節約できるメリットがある。5,000万円の物件であれば30,000円、1億円の物件であれば60,000円の印紙税が不要になる計算だ。

ただし、電子契約には電子署名や本人確認の仕組みが必要となり、システム利用料が発生する場合がある。また、すべての不動産会社が電子契約に対応しているわけではないため、事前に確認が必要だ。電子契約を選択する際は、印紙税の節約効果とシステム利用料を比較検討することが推奨される。

契約書の保管期間と保管義務

不動産売買契約書は法律により一定期間の保管が義務付けられている。税務上の保存期間を守らないと税務調査で不利になる可能性がある。適切な保管により将来のトラブルや相続時の手続きをスムーズに進めることができる。

税務・法律上の保存期間

不動産売買契約書の保存期間は複数の法律で定められている。所得税法では帳簿書類として7年間の保存義務があり、法人の場合は法人税法により7年間の保存が必要だ。

個人が不動産を売却した場合の保存期間は以下の通りである。

| ●譲渡所得の申告に関する書類:7年間 ●取得費を証明する書類:売却まで永年保存 ●住宅ローン控除関連書類:適用期間中 |

不動産を賃貸経営している場合、不動産所得の必要経費として計上するため、やはり7年間の保存が必要となる。保存期間の起算点は確定申告書の提出期限日または実際の提出日のいずれか遅い日からとなる。

期間内に契約書を廃棄した場合、税務調査で取得費や譲渡費用を証明できず、追徴税額が増加する可能性が高い。

紛争や相続で役立つ保管の実務

契約書は税務上の保存期間を超えても、紛争解決や相続手続きで重要な証拠書類となる。民法の時効期間を考慮すると、20年程度の長期保存が推奨される。

不動産に関する紛争で契約書が活用される場面は多岐にわたる。

| ●隣地との境界争い:測量図や境界確認書の確認 ●契約不適合責任の追及:引渡し日からの期間計算 ●瑕疵担保責任の確認:特約条項の内容確認 |

相続時には被相続人の不動産取得経緯を証明する書類として活用される。相続税の計算では取得費の確認が必要となり、契約書がない場合は概算取得費(売却価格の5%)での計算となってしまう。

原本は金庫や耐火金庫での保管が理想的だが、コピーを別の場所に保管する分散保管も有効な対策となる。

紙と電子データの整理方法

契約書の整理方法は物件ごと、年代順に分類するのが基本だ。紙の契約書はファイリングし、電子データは専用フォルダで管理することで検索性が向上する。

電子データの場合、クラウドストレージを活用した保管が効率的だ。ファイル名には「契約年月日_物件住所_契約書」といった統一的な命名規則を適用する。

定期的なバックアップを実施し、データの消失リスクに備えることも重要だ。USBメモリや外付けハードディスクを使った物理的なバックアップに加え、複数のクラウドサービスでの保管も検討に値する。

表紙をつけて管理するメリット

契約書に表紙をつけることで書類の保護と管理効率の向上が図れる。表紙には物件の基本情報を記載し、一目で内容を把握できるようにする。

表紙をつけることで書類の汚損や破損を防げるメリットがある。特に長期保存する場合、紙の劣化を最小限に抑える効果が期待できる。

ファイリング時の検索性も大幅に向上する。複数の不動産取引がある場合、表紙の情報だけで目的の契約書を素早く特定できるようになる。相続時に家族が書類を整理する際も、表紙があることで内容の把握が容易になり、手続きの円滑化につながる。

不動産売買契約書テンプレートと活用法

不動産売買契約書のテンプレートは取引の効率化と法的要件の充足を両立させる重要なツールだ。標準的なひな形を適切に活用することで、契約書作成時のミスやトラブルを防ぐことができる。ただし、テンプレートの選択と使用方法には十分な注意が必要だ。

不動産会社が使う標準ひな形の実務での利用

|

|

不動産会社が使用する契約書ひな形は、全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)や各都道府県の宅建協会が作成したものが主流だ。これらのひな形は宅地建物取引業法の要件を満たし、実務で発生しやすいトラブルに対応した条項が盛り込まれている。

全宅連の標準契約書には手付金、代金決済、引渡し時期、契約不適合責任など基本的な条項が網羅されている。多くの不動産会社はこのひな形をベースに、物件の特性や取引条件に応じて内容を調整して使用する流れだ。

実務では契約書の作成から締結まで通常1週間程度の期間を要する。不動産会社の宅地建物取引士が契約内容を精査し、必要に応じて特約条項を追加した上で契約当事者に提示される。標準ひな形を使用することで、法的要件の漏れを防ぎつつ、契約書作成の効率化が実現されている。

ネット上のテンプレートを参考にする際の注意点

インターネット上には多数の不動産売買契約書テンプレートが公開されているが、使用時には慎重な検討が必要だ。無料で入手できるテンプレートの中には、法改正に対応していないものや不完全な内容のものが存在するリスクがある。

ネット上のテンプレートを参考にする際の主な注意点は以下の通りだ。まず作成者や公開元の信頼性を確認することが重要で、行政機関や業界団体が提供するものを優先して選択すべきだ。

次に、テンプレートの作成年月日や最終更新日を確認し、民法改正や関連法令の変更に対応しているかをチェックする必要がある。2020年4月の民法改正では契約不適合責任に関する規定が大幅に変更されており、古いテンプレートでは対応できない場合が多い。

個人間取引でテンプレートを使用する場合は、宅地建物取引士や司法書士などの専門家による内容確認を受けることを強く推奨する。法的不備があると後々大きなトラブルに発展する可能性が高いためだ。

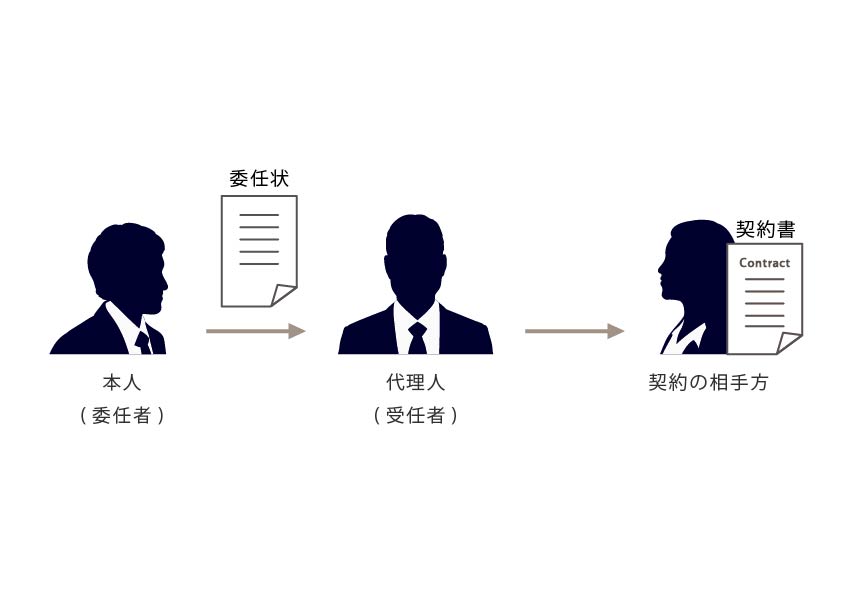

代理人・委任による不動産売買契約

不動産売買契約では、本人が直接契約に参加できない場合に代理人による契約締結が可能だ。高齢や病気、海外居住などの理由で本人の出席が困難な状況では代理契約が有効な手段となる。ただし、代理契約には適切な委任状の作成と必要書類の準備が不可欠だ。

委任状の書き方と必要書類

代理人による不動産売買契約には、法的要件を満たした委任状の作成が必須となる。委任状は本人の意思を明確に示す重要な書類であり、記載内容に不備があると契約が無効になるリスクがある。

委任状に記載すべき必要事項は以下の通りだ。

| 記載事項 | 記載内容 |

| 委任者情報 | 氏名、住所、生年月日 |

| 受任者情報 | 氏名、住所、本人との関係 |

| 委任事項 | 売買契約締結、代金受領など具体的な権限 |

| 物件情報 | 所在地、地番、面積など |

| 委任期間 | 委任の有効期限 |

委任状には法的には認印でも有効だが、実務上は本人の実印による押印と印鑑証明書の添付が一般的に求められる。印鑑証明書は発行から3か月以内のものを使用する必要がある。

また、本人確認のため運転免許証やパスポートなどの身分証明書のコピーも準備しておく。

家族や法人が代理する場合の注意点

家族が代理人となる場合でも、正式な委任手続きが必要だ。親族関係だけでは代理権は発生しないため、必ず委任状を作成しなければならない。

夫婦間の代理では共有名義の不動産売却時に注意が必要となる。配偶者の持分についても別途委任状が必要で、一つの契約で両方の持分を処理する場合は複雑な手続きとなる可能性がある。

法人が代理人となるケースでは、法人の登記事項証明書と代表者印の印鑑証明書が追加で必要だ。法人の場合、代表取締役以外が実際の手続きを行う際は、さらに法人内での委任状も準備する必要がある。

相続が絡む代理契約では、相続人全員の同意を示す書類や遺産分割協議書の提出も求められる場合が多い。

委任でトラブルを避けるチェックポイント

代理契約でトラブルを避けるためには、委任の範囲を明確に限定することが重要になる。包括的な委任(一切を委任する)ではなく、具体的な行為を列挙した限定委任とすることで後々の紛争を防げる。

委任状作成時のチェックポイントは以下の通りだ。

| ●委任事項の具体性:「売買契約に関する一切」ではなく個別の権限を明記 ●代理権の濫用防止:売却価格の下限設定や特約条項への制限 ●委任期間の適切な設定:無期限委任は避け、6か月程度の期限を設定 |

代理人選定では信頼関係だけでなく、不動産取引の知識や経験も考慮した方がよい。複雑な取引では司法書士や弁護士に代理を依頼することも選択肢の一つとなる。

契約当日は委任者本人との連絡手段を確保し、重要な判断については事前に相談できる体制を整えておくことが推奨される。

インボイス制度と不動産売買契約の関係

インボイス制度は2023年10月から開始された新たな消費税制度だ。不動産売買においても一定の条件下でインボイス(適格請求書)の発行が必要となる。

制度を理解せずに契約を進めると、消費税の仕入税額控除が受けられないリスクが発生する。

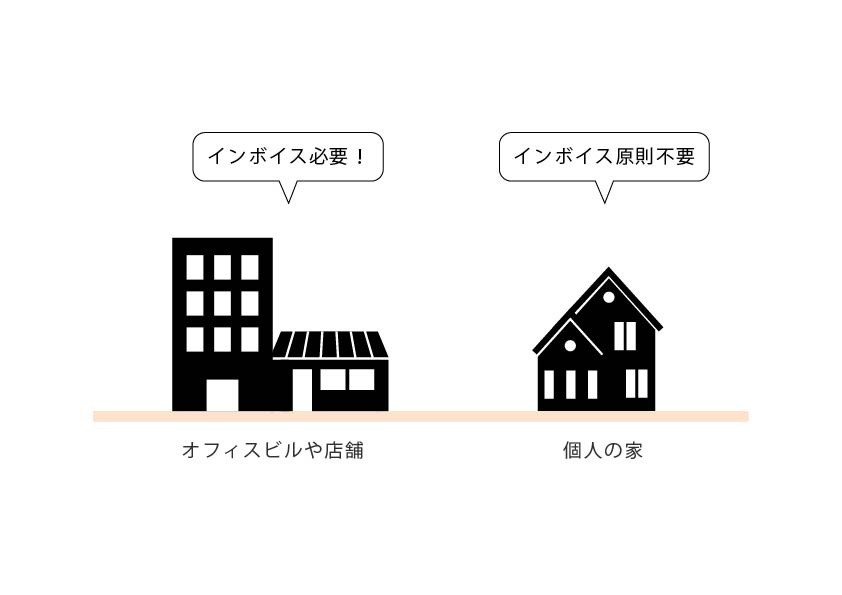

インボイスが必要となる取引ケース

不動産売買でインボイスが必要となるのは、消費税の課税対象となる取引に限定される。住宅用土地の売買は消費税非課税のため、インボイスの発行義務はない。

一方、事業用建物の売買や賃貸物件の売買では消費税が課税される。売主が課税事業者の場合、買主に対してインボイスの発行が義務付けられている。

具体的にインボイスが必要となるケースは以下の通りだ。

| ●事業者間での事業用不動産の売買 ●投資用マンションやアパートの売買 ●店舗や事務所などの事業用建物の売買 ●駐車場や倉庫などの事業用土地の売買 |

個人が居住用不動産を売却する場合は、原則として消費税が非課税となるためインボイスは不要だ。

免税事業者・課税事業者への影響

インボイス制度により、免税事業者と課税事業者では不動産売買時の取り扱いが大きく異なることとなった。課税事業者の売主はインボイス発行事業者の登録を行い、適格請求書を発行する必要がある。

免税事業者が売主となる場合、インボイスを発行できないため買主は仕入税額控除を受けることができない。この結果、買主にとって実質的な負担増となり、売買価格の交渉に影響する可能性が高い。

免税事業者が課税事業者に転換する場合、消費税の納税義務が発生するため慎重な検討が必要だ。

不動産売買契約で実務的に注意すべき点

不動産売買契約書には、インボイス制度に関する条項を明記することが重要だ。売主の課税区分や適格請求書発行事業者の登録番号を契約書に記載し、後日のトラブルを防ぐ必要がある。

契約書に記載すべき事項は以下の通りだ。

| ●売主の消費税課税区分(課税事業者・免税事業者) ●適格請求書発行事業者の登録番号 ●消費税額の内訳表示 ●インボイス発行時期と方法 |

決済時には建物代金に対する消費税額を明確に分離して表示することが求められる。土地代金は非課税、建物代金は課税対象として区分経理を行う。

買主が課税事業者の場合、適格請求書を受け取らないと仕入税額控除が適用されない。そのため決済前にインボイスの発行について売主と十分に確認を取ることが必要になる。

特約条項と不動産売買契約書の関係

不動産売買契約書は法律に基づいて作成されるが、当事者の合意により特約条項を加えることができる。

特約は契約条件を補足し、双方の意思を明確にする役割を持つ。

ただし特約は万能ではなく、法律で強行的に定められた規定に反する場合は無効となる。

契約自由の原則のもとで作成されるが、法令とのバランスを理解して盛り込むことが必要だ。

特約条項が優先される範囲

特約条項は当事者の合意に基づくため、原則として法律や標準契約の規定より優先される。 たとえば引渡し期日や代金支払いの方法、設備の撤去など、具体的な条件を自由に設定できる。

この柔軟性により、物件ごとの事情や当事者の事情を契約に反映できる。

その一方で、明確さを欠いた特約はトラブルの原因となるため、記載内容を具体的にすることが重要になる。

強行規定により無効となる特約

民法や宅建業法には強行規定が存在し、これに反する特約は無効となる。

例えば買主の契約不適合責任を全面的に免除する条項や、宅建業者の説明義務を排除する内容は認められない。

強行規定は消費者保護や取引の公正を担保するために設けられている。

契約書作成時には、自由に設定できる部分と法律で制限される部分を切り分けることが欠かせない。

無効となる特約の代表例は以下の通りだ。

| 特約内容 | 無効となる理由 |

| 契約不適合責任の完全免責 | 宅建業法40条違反 |

| 手付金の没収特約 | 宅建業法39条違反 |

| 損害賠償額の過大な予定 | 宅建業法38条違反 |

個人間売買においても、公序良俗に反する特約や消費者契約法に抵触する条項は無効となる可能性が高い。

実務で多い特約例(ローン特約・引渡し猶予・現状有姿など)

不動産売買の実務では、取引の安全性を確保するために様々な特約条項が使用されている。最も頻繁に使用されるのがローン特約で、買主の住宅ローン承認を契約の条件とする内容だ。

ローン特約では融資承認の期限や金融機関名、借入金額などを具体的に記載する。期限までに融資承認が得られない場合、契約は白紙撤回となり手付金は全額返還される仕組みとなっている。

その他の実務で多用される特約条項は以下の通りだ。

| ●引渡し猶予特約:売主が一定期間居住を継続できる条項 ●現状有姿特約:物件の現在の状態での引渡しを明記する条項 ●測量特約:境界確定や面積確定を売主の義務とする条項 ●解体特約:建物解体の責任の所在を明確化する条項 |

現状有姿特約は中古物件でよく使われるが、契約不適合責任を完全に免責するものではない点に注意が必要だ。隠れた重大な瑕疵については依然として売主の責任が問われる可能性がある。

不動産売買契約書でよくあるトラブルと対策

不動産売買契約では高額な取引であるため、契約条項の解釈や履行をめぐってトラブルが発生することがある。事前に典型的なトラブル事例を把握し、適切な対策を講じることで紛争を予防できる。

契約書の内容を正確に理解し、専門家への相談タイミングを見極めることが重要だ。

契約解除と違約金の条項

契約解除に関するトラブルは不動産売買で最も頻発する問題の一つだ。特に債務不履行による解除と違約金の支払いについて当事者間で争いになるケースが多い。

民法では債務不履行があった場合、相当の期間を定めて履行を催告し、期間内に履行されなければ契約を解除できると定めている。しかし「相当の期間」の解釈や催告の方法について見解の相違が生じやすい。

違約金条項でよくあるトラブル事例は以下の通りだ。

| ●違約金額の適正性:売買代金の20%を超える高額な違約金設定 ●違約金と損害賠償の関係:実際の損害額との二重取りの問題 ●契約解除の原因:売主・買主のどちらに責任があるかの争い |

宅地建物取引業者が売主となる場合、違約金の額は売買代金の20%以内に制限される。これを超える部分は無効となるため、契約書作成時の確認が重要だ。

契約不適合責任に関するポイント

2020年4月の民法改正により、従来の瑕疵担保責任に代わって契約不適合責任の制度が導入された。契約の内容に適合しない物件を引き渡した場合の売主の責任について理解しておく必要がある。

契約不適合責任では、買主は追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除の4つの権利を行使できる。従来の瑕疵担保責任と比較して買主の権利が拡充されている点が特徴だ。

実務でトラブルになりやすい契約不適合の事例は以下の通りだ。

| 不適合の種類 | 具体例 | 対応方法 |

| 物理的不適合 | 雨漏り、シロアリ被害 | 修補工事の実施 |

| 法的不適合 | 建築基準法違反建物 | 是正工事または代金減額 |

| 数量不適合 | 登記面積と実測面積の相違 | 代金調整または契約解除 |

契約不適合責任の期間は、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知することが必要だ。期間制限があるため、引渡し後の物件検査は速やかに行うべきだ。

専門家(宅建士・弁護士)に相談すべきケース

不動産売買契約では法律の専門知識が必要な場面が多く、適切なタイミングで専門家に相談することが重要だ。宅地建物取引士は不動産取引の実務に精通しており、弁護士は法的紛争の解決に専門性を有している。

弁護士への相談が必要となるのは、より複雑な法的問題が発生した場合だ。契約違反による損害賠償請求や契約の無効・取消しを主張する場合、隣地との境界紛争が発生した場合などが該当する。

早期の専門家相談により問題の拡大を防ぎ、適切な解決策を見つけることができる。費用を惜しんで専門家への相談を避けると、後々より大きな損失を被るリスクが高くなる点に注意が必要だ。相談料の目安は弁護士で30分5,000円程度が一般的だ。

まとめ|契約書を正しく理解して安心取引を

不動産売買契約書は、法的根拠に基づいた重要な書類だ。手付金の仕組みや印紙税の金額、保管期間など基本的な知識を身につけることで契約時の不安を解消できる。

特約条項の意味や契約不適合責任について理解しておけば、後々のトラブルを防ぐことが可能となる。代理人による契約やインボイス制度への対応も、事前準備により円滑に進められる。

契約書の内容で不明な点があれば、宅地建物取引士や弁護士などの専門家に相談することが重要だ。適切な知識と準備により、安心して不動産売買取引を進めることができる。