中古住宅を売るとき、契約不適合責任って本当に怖いって聞いたけど…

大丈夫です。基本を押さえ、免責特約や報告書の工夫を知ればリスクは抑えられます。

2020年4月の民法改正(債権法改正)により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」として再編され、買主の救済手段が拡充された。その結果、多くの売主が新しいルールへの対応に不安を抱えている。本記事では、契約不適合責任の基本から免責特約の設計、物件状況報告書の書き方まで、実際の事例と図解を用いて体系的に解説する。

法的リスクを最小限に抑えながら、安心して不動産売却を進められるようになる。

目次

契約不適合責任とは?不動産売買の基本ルールを解説

契約不適合責任は、売買契約で引き渡された物件が約束した内容と異なる場合に、売主が負う責任である。2020年4月の民法改正により従来の瑕疵担保責任から大幅に変更され、買主の権利が拡充された。

不動産売買では契約書に記載された内容と実際の物件に相違があると、売主は修繕費用の負担や損害賠償を求められる可能性がある。この責任は物件の引き渡し後も一定期間継続するため、売主にとって重要な法的リスクとなっている。

参照元:法務省(民法(債権関係)の改正に関する説明資料)

契約不適合責任の定義と適用範囲

契約不適合責任とは、引き渡された物件が契約内容に適合しない場合に売主が負う責任を指す。具体的には物件の品質、数量、権利関係のいずれかが契約と異なる状態を契約不適合責任と呼ぶ。

この責任は売主の故意や過失の有無に関係なく発生する。契約書に明記された内容との相違があれば、売主が知らなかった不具合でも責任を負う仕組みになっている。

適用範囲は売買契約の全ての物件に及び、新築・中古を問わず対象となる。ただし個人間売買では特約により責任を軽減または免除することが可能である。

品質・数量・権利の3つの不適合パターン

契約不適合責任は品質、数量、権利の3つのパターンに分類される。それぞれの特徴と具体例を整理すると以下のとおりだ。

| 不適合の種類 | 内容 | 具体例 |

| 品質不適合 | 物理的な欠陥や機能不全 | 雨漏り、シロアリ被害、外壁のひび割れ、給湯器の故障 |

| 数量不適合 | 面積や個数の相違 | 敷地面積の実測値相違、建物延床面積の登記誤り |

| 権利不適合 | 所有権の制限や第三者権利 | 抵当権抹消漏れ、地役権の未告知、借地権の存在 |

品質不適合が最も多く発生するケースで、中古住宅売買の約7割を占めている。数量不適合は測量によって判明することが多く、権利不適合は登記簿や重要事項説明での確認不足が主な原因である。

瑕疵担保責任からの変更点と影響

2020年の民法改正により瑕疵担保責任は契約不適合責任に変更され、制度の根幹が大きく変わった。主要な変更点を比較すると以下のとおりである。

| 項目 | 瑕疵担保責任(旧制度) | 契約不適合責任(現制度) |

| 責任の要件 | 隠れた瑕疵の存在 | 契約内容との不適合 |

| 売主の認識 | 知らなければ免責される場合あり | 認識の有無は関係なし |

| 買主の権利 | 損害賠償・契約解除のみ | 追完請求・代金減額・損害賠償・契約解除 |

| 権利行使順序 | 制限なし | 追完請求→代金減額・損害賠償・契約解除 |

売主への主な影響

| ●責任範囲の拡大:契約書記載内容との相違全般が対象 ●修繕機会の付与:買主からの追完請求に対応する権利 ●立証責任の軽減:買主が契約不適合責任を証明しやすくなった |

この制度変更により、売主は契約書作成時の記載内容確認と、物件状況の正確な把握がより重要になっている。

買主が行使できる4つの権利と請求手順

契約不適合責任が発生した場合、買主は追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除の4つの権利を行使できる。これらの権利は順序性があり、まず追完請求から開始し、それが困難な場合に他の権利を選択する仕組みになっている。

売主はこの権利行使の流れを理解することで、適切な初動対応と費用負担の予測が可能だ。各権利の行使条件と通知期限を表で整理すると以下の通りだ。

| 権利の種類 | 内容 | 行使条件 | 通知期限 | 他権利との関係 |

| 追完請求権 | 修補・代替物提供を要求 | 契約不適合責任発見時 | 知ってから1年 | 最優先で行使 |

| 代金減額請求 | 売買代金の減額を要求 | 追完困難・不能時 | 知ってから1年 | 追完請求の代替 |

| 損害賠償請求 | 被害の金銭的補償を要求 | 損害発生時 | 知ってから3年 | 他権利と併用可 |

| 契約解除 | 契約を解消し代金返還要求 | 重大な不適合時 | 知ってから1年 | 最終手段 |

追完請求権の具体的な内容

追完請求権とは、契約と違う問題が起きた時に買主が売主に「修理」「交換」を求める権利だ。雨漏りの修理や設備の交換などの修理請求、約束と違う物件だった場合の正しい物件への交換請求、面積が足りない場合の追加提供請求がある。

売主は基本的に応じる義務があるが、費用がかかりすぎたり実現不可能な場合は断ることができる。修理費用が物件価格の10%を超える場合などは「費用がかかりすぎ」と判断される傾向がある。この権利は問題を知ってから1年以内に使う必要がある。

代金減額請求の適用条件

代金減額請求は、修理が難しい場合に買主が売買代金を減額してもらう権利だ。いきなり行使することはできず、次の条件のいずれかを満たす必要がある。

| ●修理を求めたが売主が応じない場合 ●修理が不可能な場合(建物の構造的な問題など) ●軽い問題で修理を求めるほどでもない場合 |

金額は、契約時の代金から問題がない場合の価値を引いた金額になる。実際には不動産鑑定士による査定や修理費用相当額で計算することが多い。この権利も問題を知ってから1年以内に使う必要がある。

損害賠償請求の範囲と計算方法

損害賠償請求は、契約不適合で買主が被った損害をお金で補償してもらう権利だ。この権利は他の3つの権利と一緒に使うことができる特徴がある。

補償対象には、修理費用や代替品購入費用などの直接的な損害、仮住まい費用や引越し費用などの間接的な損害、精神的な苦痛に対する慰謝料などがある。ただし慰謝料は限られた場合にしか認められない。

損害額の計算は、問題がなかった場合の状態にするのに必要な費用が基準となる。修理費用が物件価格を上回る場合は、物件価格が上限になることが多い。この権利は問題と売主の責任を知ってから3年間、または契約から10年間のうち短い方が期限だ。

契約解除が認められるケース

契約解除は買主にとって最も強力な権利であり、売買契約そのものを解消して代金の返還を求めることができる。ただし契約解除が認められるには厳格な要件を満たす必要がある。

| ●追完請求に対して売主が履行しない場合 ●契約不適合責任が重大で契約目的を達成できない場合 ●数量不足が契約の根幹に関わる場合 ●権利不適合により所有権移転が困難な場合 |

契約解除の効果として、買主は支払済み代金の返還を求めることができ、売主は物件の返還を求める権利がある。既に引き渡しが完了している場合の原状回復方法は、具体的な合意により決定される。

軽微な契約不適合責任では契約解除は認められず、不適合の程度と契約目的への影響を総合的に判断する必要がある。契約解除権も1年以内の通知が必要である。

通知期間と消滅時効のちがい

契約不適合責任では通知期間と消滅時効の管理が売主の責任軽減に直結する。買主による権利行使には厳格な期間制限があり、この期間を経過すれば売主の責任は免除される。

期間管理の全体像を把握することで、売主は適切な責任期間の設定と証拠保全が可能になる。詳しくは以下で説明する。

| 期間の種類 | 対象権利 | 期間 | 起算点 | 特徴 |

| 通知期間 | 全ての権利 | 1年間 | 契約不適合責任を知った時 | 買主の通知義務 |

| 消滅時効(短期) | 全ての権利 | 3年間 | 不適合及び売主を知った時 | 一般的な時効期間 |

| 消滅時効(長期) | 全ての権利 | 10年間 | 契約締結時 | 除斥期間的性格 |

| 法人特別制限 | 全ての権利 | 契約で短縮可能 | 合意により決定 | 法人間取引の特例 |

契約不適合責任の通知義務と期間設定

買主が契約不適合責任を求めるには、不適合を知ってから1年以内に売主への通知が必要だ。この通知義務は民法566条に定められており、期間内に通知しなければ買主は一切の権利を失う。

通知は書面である必要はないが、後で証明することを考えると内容証明郵便での通知が実用的だ。通知内容は契約不適合の具体的事実と権利を行使する意思が含まれていれば十分である。

有効な通知の要件は以下の通りだ。

| ●契約不適合責任の具体的内容の記載 ●いずれかの権利行使の意思表示 ●1年以内の到達(発信ではなく到達が基準) |

売主側では買主からの通知受領記録を保管し、通知期間が過ぎた後の権利行使に対しては期間経過を理由として反論できる。個人間売買では契約書で通知期間を3か月や6か月に短くすることも認められている。

消滅時効の起算点と期間管理

契約不適合責任の時効は、買主が「不適合と売主の責任」を知った時から3年間、または契約から10年間のうち短い方だ。この二重の時効制度により売主の責任期間に上限が設けられている。

3年の短期時効は買主が「不具合の事実」と「責任を負う売主」の両方を認識した時点から始まる。単に不具合を見つけただけでは時効は始まらず、その不具合について責任を負う売主を特定する必要がある。

| ●雨漏り発見から責任者特定:雨漏り発見→調査で売主責任と判明した時点 ●設備故障の原因究明:故障発見→施工不良が売主起因と確定した時点 ●面積相違の責任確定:面積不足発見→売主の測量ミスと判明した時点 |

10年の長期時効は契約日から自動的に始まり、買主の認識に関係なく適用される。売主は契約日から10年経過により、未発見の問題についても責任を免れることができる。

法人買主の場合の特別な期間制限

法人が買主となる場合、通知期間について個人買主とは異なる特別な取り扱いがある。消費者契約法の適用がないため、契約により通知期間を大幅に短縮することが可能である。

実務では法人買主に対して3か月から6か月程度の短期間に設定するケースが多い。この場合、買主である法人の調査能力や専門知識が考慮される傾向がある。

法人買主の特別制限例は以下の通りだ。

| ●通知期間:引渡しから3か月以内(個人は1年) ●免責事項:軽微な不具合の完全免責 ●調査義務:専門家による事前調査の義務付け |

ただし宅建業者が売主の場合、買主が法人であっても宅建業法による2年間の責任期間が適用される。この場合は契約による短縮は無効となるため注意が必要である。

法人間取引では売主・買主双方の交渉力が対等とみなされるため、個人保護規定の適用が制限される。売主は法人買主との契約で積極的な責任軽減条項の設定が可能である。

よくある契約不適合責任の具体例と対処法

不動産取引で発生する契約不適合責任は物理的欠陥、権利関係の不備、設備不具合の3つのパターンに大別される。中古住宅売買では築年数や管理状況により様々な不適合が潜在しており、売主の事前把握と適切な対処が重要である。

実際の事例と対処法を理解することで、売主は契約不適合責任のリスクを最小限に抑え、買主との紛争を未然に防ぐことが可能になる。詳しくは以下で説明する。

| 不適合の区分 | 代表例 | 発生頻度 | 平均修繕費用 | 対処の緊急度 |

| 物理的欠陥 | 雨漏り、シロアリ被害 | 全体の65% | 50万~200万円 | 高 |

| 権利関係不備 | 越境、地役権未告知 | 全体の20% | 測量費用10万~50万円 | 中 |

| 設備不具合 | 給湯器、配管の故障 | 全体の15% | 10万~100万円 | 中 |

雨漏り・シロアリ被害などの物理的欠陥

雨漏りとシロアリ被害は中古住宅で最も頻繁に発生する契約不適合責任である。これらの物理的欠陥は建物の構造や居住性に直接影響するため、買主からの請求額も高額になりやすい。

雨漏りの主な原因は屋根材の劣化、外壁のひび割れ、防水工事の不備などがある。築15年を超える住宅では約30%で雨漏りの兆候が確認されており、売却前の点検が必要だ。

| ●全面改修:200万~500万円 ●屋根部分修理:30万~80万円 ●外壁防水工事:50万~150万円 |

シロアリ被害は木造住宅の天敵で、被害範囲により修繕費用が大きく変動する。床下や柱などの構造材が損傷している場合、数百万円の修繕費用が発生することもある。

売主の対応としては、専門業者による事前調査の実施と修繕履歴の整理が重要である。軽微な損傷であれば売却前に修繕することで、契約不適合責任のリスクを大幅に軽減できる。

越境問題・地役権など権利関係の不備

越境問題は隣接する土地との境界を超えて建物や工作物が設置されている状態を指す。ブロック塀、屋根の一部、樹木の枝などが隣地に越境している場合が典型的な例だ。

地役権は他人の土地を特定の目的で利用する権利で、通行権や眺望権などがある。売主が地役権の存在を知らずに契約した場合、買主の土地利用が制限されるため契約不適合責任となる。

権利関係不備の具体例と対処法は以下の通りだ。

| ●ブロック塀の越境:測量により境界確定、越境部分の撤去または承諾書取得 ●樹木の枝の越境:剪定による対応、隣地所有者との協議 ●通行地役権:重要事項説明での告知、地役権設定登記の確認 |

越境問題の解決には隣地所有者の協力が不可欠であり、売却前の境界確定測量が推奨される。測量費用は30万~70万円程度だが、紛争予防の効果は大きい。

地役権については登記簿謄本や現地調査により事前確認が可能である。権利関係の不備は金銭的解決が困難な場合が多く、事前の正確な調査と告知が最も重要な対策となる。

給排水設備・電気設備の不具合事例

給排水設備と電気設備の不具合は築年数が経つほど多くなる。これらの設備は日常生活に直接関わるため、故障すると買主への影響は深刻になりやすい。

給湯器や配管の老朽化による水漏れ、電気配線の劣化による停電などが代表的な例だ。築20年を超える住宅では設備交換時期を迎えているケースが多い。

| 設備 | 使用年数 | 交換費用(目安) |

| 給湯器 | 10~15年 | 20万~40万円 |

| キッチン | 15~20年 | 100万~300万円 |

| 浴室 | 15~25年 | 80万~200万円 |

| 電気配線 | 20~30年 | 50万~150万円 |

対処法は事前点検と正確な告知だ。専門業者による設備点検を行い、不具合があれば物件状況等報告書に詳しく書く。重大な故障がある場合は売却前の修理が推奨される。

売主が行うべき事前準備と実務対応

売主による事前準備の徹底は契約不適合責任のリスク軽減に直結する。物件状況の正確な把握と適切な記録保全により、買主との紛争を未然に防ぎ、万が一の請求に対しても有効な反証が可能になる。

実務的な準備手順を体系化することで、平日は多忙な売主でも効率的にリスク管理ができる。詳しくは以下で説明する。

| 準備項目 | 実施時期 | 所要時間 | 費用目安 | 効果 |

| 物件状況報告書作成 | 売却活動開始前 | 2~3時間 | 無料 | 告知義務履行 |

| 写真・動画記録 | 契約締結前 | 1~2時間 | 無料 | 証拠保全効果 |

| 専門業者点検 | 売却活動開始前 | 半日~1日 | 5万~15万円 | リスク事前把握 |

| 修繕履歴整理 | 売却活動開始前 | 1~2時間 | 無料 | 管理状況証明 |

物件状況等報告書の正確な作成方法

物件状況等報告書は売主が家の状態を買主に伝える最重要書類だ。記載内容が不正確だったり足りなかったりすると、契約不適合責任を問われるリスクが大幅に高まる。

報告書では「知っている事実」をもれなく書くことが基本となる。小さな不具合でも隠さず、いつ見つけたか、どう対応したかまで正確に書く必要がある。

雨漏りなら過去の発生場所、修理内容、修理時期を具体的に書く。「5年前にリビング天井から雨漏り、防水工事を実施済み」といった具体的な記載が重要だ。給排水設備では交換履歴や現在の動作状況を詳しく書く。

「不明」や「覚えていない」という記載は避け、確認できる範囲で具体的事実を書く。報告書は不動産業者任せにせず、売主自身が現地確認を行って作成することが大切だ。

物件状況報告書についてはこちらの記事も合わせて読んで頂きたい。

不動産売却の必要書類一覧登記識別|査定から確定申告まで完全ガイド

写真記録と点検資料の証拠保全

契約不適合責任では買主が証明する必要があるが、売主も証拠を残しておけば自分を守れる。引き渡し時の家の状態を記録しておくことで、後から変わった部分との違いがはっきりする。

写真は契約前と引き渡し時の2回撮影し、建物全体や設備、問題がある場所を日付入りで記録する。設備は動作している様子を動画で撮るのも効果的だ。

過去5年分の点検記録をまとめ、定期点検の実施状況や業者からの指摘を時系列で整理する。デジタルデータは複数の場所に保存し、紙の資料もスキャンしてデジタル化することで長期保存と検索がしやすくなる。

免責特約の設計と法的な限界点

免責特約は売主の契約不適合責任を軽くしたり免除したりする大切な約束だ。うまく作られた免責特約があれば、売主は責任の範囲をはっきりさせて、思わぬ高額請求を避けられる。

ただし消費者を守る法律により無効になる条項もあるため、法的な限界を理解した慎重な設計が大切だ。

有効な免責条項の書き方

有効な免責条項を作るには、具体的で合理的な文言が不可欠である。「シロアリ被害一切免責」のような包括的な条項ではなく、「築20年経過による経年劣化が原因のシロアリ被害を免責する」といった具体的な限定が必要だ。

物件の築年数や特性に応じた合理的な免責範囲の設定が重要になる。築30年住宅での「雨漏り一切免責」は無効リスクが高いが、「軽微な雨染み跡を免責し、構造影響のある雨漏りのみ責任を負う」という限定的免責は有効とされやすい。

売主の故意・重過失による不適合は免責できないため、この除外規定を明記することで条項の有効性を高められる。

通知期間短縮の合意方法

民法では契約不適合責任の通知期間を1年間(法務省「民法(債権関係)の改正に関する検討事項(詳細版)」 )と定めているが、当事者の合意により短縮できる。個人間売買では3か月から6か月程度への短縮が一般的で、売主の責任期間管理に効果的だ。

通知期間短縮の合意は契約書の特約条項として明記する必要がある。「買主は契約不適合を発見した場合、引渡しから3か月以内に書面により売主に通知しなければならない」といった具体的な条文が必要だ。

短縮期間の設定には合理的な根拠が求められる。築古物件や現状有姿売買では短期間が妥当とされるが、極端に短い期間設定は無効となる可能性がある。

法人間取引での特約設計のポイント

法人間取引では消費者保護規定の適用がないため、個人間取引より柔軟な免責特約の設計ができる。双方の交渉力が対等とみなされるため、売主により有利な条項設定ができる特徴がある。

個人間取引との主な違いを整理すると以下のとおりだ。

| 項目 | 個人間取引 | 法人間取引 |

| 免責範囲 | 限定的(合理的範囲内) | 包括的免責も可能 |

| 通知期間 | 3~6か月が限界 | 1か月以内も有効 |

| 調査義務 | 売主が主に負担 | 買主に転嫁可能 |

| 専門性の考慮 | 一般消費者として保護 | 専門知識を前提 |

| 特約の有効性 | 厳格に判断 | 柔軟に認定 |

法人買主の専門性を前提とした免責条項が有効とされる。「買主は専門的知識を持つ法人として、物件の詳しい調査を行った上で契約締結することを確認する」といった前提条項により、免責範囲を広げられる。

調査義務の買主への転嫁も法人間取引では認められやすい。「買主は契約締結前に専門業者による建物診断を行い、その結果を承諾した上で契約する」といった条項により、売主の責任を大幅に軽くできる。

通知期間についても1か月以内という極短期間が有効になるケースがある。ただし宅建業者が売主の場合は宅建業法の制約があり、期間短縮ではなく免責対象の拡大により売主保護を図る必要がある。

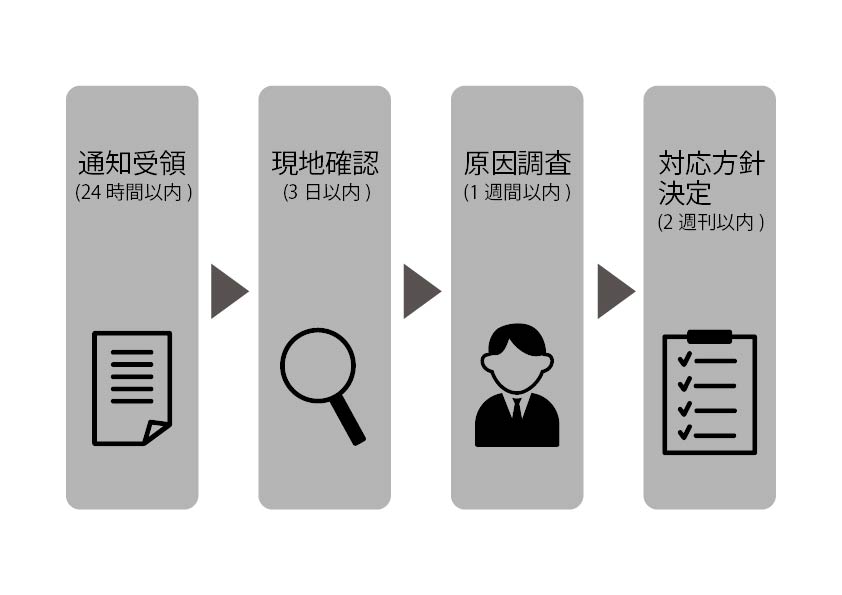

契約不適合責任発生時の初動対応フロー

契約不適合責任の申し出を受けた場合、売主の初動対応が紛争の拡大防止と早期解決に大きく影響する。感情的な対応は避け、事実確認を優先した冷静な対応が必要である。

買主からの通知受領後は即座に現地確認を行い、不適合の原因と範囲を客観的に調査する。この段階で専門業者への調査依頼を検討するのも重要だ。

| 1.通知受領(24時間以内):書面での受領確認、現地調査の日程調整 2.現地確認(3日以内):買主立会での状況確認、写真撮影 3.原因調査(1週間以内):専門業者による詳細調査、見積取得 4.対応方針決定(2週間以内):修繕・減額・免責主張の判断 |

対応方針の決定では契約書の免責条項、物件状況報告書の記載内容、保存していた証拠資料を総合的に検討する。修繕費用が高額な場合や法的争点が複雑な場合は、弁護士への相談も検討する。

買主との協議では書面による記録を残し、口約束は避ける。合意内容は必ず書面化し、双方が署名押印することで後日の紛争を防止する。協議が長期化する場合は専門家の仲介を求めることも有効な選択肢である。

売主の誠実な対応は信頼関係の維持につながり、紛争の早期解決や費用負担の軽減に役立つ。

関連法規が契約不適合責任に与える影響

契約不適合責任は民法をもとにしているが、実際の取引では宅建業法、消費者契約法、住宅品確法などの法律も関わる。これらは買主を守るためのルールであり、免責の特約や説明のやり方に大きく影響する。そのため売主や仲介会社は、複数の法律を合わせて理解しておく必要がある。

特に宅建業者を通す売買では、民法だけでなく宅建業法での説明義務も重なる。そのため、単純に免責条項を入れても無効になることがある。契約の内容を決める際には、複数の法律の整合性を考えなければならない。

宅建業法の重要事項説明との関係

宅建業法では、売買契約の前に宅地建物取引士が買主に大事な内容を説明する義務がある。この説明が不足すると、業法違反になるだけでなく、免責条項の効力にも影響が出る。

説明が必要とされる主な内容は次の通りだ。

| ●雨漏りやシロアリ被害があるかどうか ●境界を越えた建物や権利(越境や地役権)の有無 ●水道・電気・ガスなど生活設備の状況 ●境界が確定しているかどうか |

こうした説明を正しく行うことで、後のトラブルを大きく減らすことができる。重要事項説明は形式的な作業ではなく、トラブル防止の基盤となる。

消費者契約法による無効条項の判断基準

消費者契約法は、買主に一方的に不利な契約条項を無効とする法律である。契約不適合責任に関する免責でも、買主の権利をすべて奪うようなものは無効となる。「売主は一切の責任を負わない」といった条項は典型例である。

一方で「売主が知らなかった欠陥については責任を負わない」といった限定的な書き方であれば、有効とされることもある。実際の裁判でも、買主を守るために免責を無効とする判断が繰り返されている。

参照元:消費者庁(知っていますか?消費者契約法-早分かり!消費者契約法-)

住宅品確法の瑕疵担保責任との併存

住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)は、新築住宅について売主や施工会社に10年間の保証を義務づけている。これは契約不適合責任とは別の制度であり、家の骨組みや雨水の侵入を防ぐ部分について修繕する義務がある。

契約不適合責任と住宅品確法のちがいを以下にまとめた。

| 項目 | 契約不適合責任(民法) | 住宅品確法(新築住宅) |

| 対象範囲 | 品質・数量・権利関係など広い | 骨組みや雨漏り防止部分 |

| 責任期間 | 通知から1年以内、最長10年 | 引渡しから10年間 |

| 責任を負う人 | 売主 | 売主や施工会社 |

新築住宅の取引では、この二つの責任が重なるため売主の負担は大きくなる。そのため、事前に瑕疵保険へ加入することや、契約の中で責任の内容を整理しておくことが大切である。

参照元:e-GOV(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令)

ホームインスペクションと瑕疵保険の活用法

契約不適合責任のリスクを減らすためには、事前に建物の状態を正しく把握し、必要に応じて瑕疵保険を利用することが有効である。

ホームインスペクション(建物状況調査)や既存住宅売買瑕疵保険は、売主・買主双方に安心を与える仕組みであり、取引の信頼性を高める。費用対効果を考えた修繕計画と組み合わせることで、無駄なコストを抑えながらトラブルを未然に防げる。

参照元:国土交通省(既存住宅インスペクション・ガイドライン)

建物状況調査で事前リスクを把握する

ホームインスペクションは、専門家が建物の劣化や欠陥を客観的に調査する仕組みである。調査内容は基礎・外壁・屋根・給排水設備など多岐にわたり、目視や計測によって現状を把握する。売主にとっては契約不適合責任のリスクを明確化でき、買主にとっては安心材料となる。

調査報告書を添付することで、重要事項説明や契約書の裏付けとなり、トラブル予防に直結する。国土交通省のガイドラインに基づいた調査であるため、証拠としての信頼性も高い。

既存住宅売買瑕疵保険の仕組み

既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の売買において隠れた欠陥が見つかった場合に修補費用をカバーする制度だ。保険期間は通常5年間で、引渡し後に雨漏りや構造上の欠陥が判明した場合に利用できる。検査に合格した物件だけが対象となるため、物件の品質証明としても機能する。

加入することで、売主は契約不適合責任による損害賠償請求の負担を軽減でき、買主は補修や費用面での安心を得られる。結果として取引全体の信頼性が高まり、スムーズな契約成立につながる。

費用対効果を考えた修繕の優先順位

ホームインスペクションや瑕疵保険を活用する際には、修繕すべき部分の優先順位を考えることが重要である。すべてを改修するとコストが膨らむため、まずは安全性や生活に直結する部分を優先する。

具体的には、構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防ぐ部分、電気・水道といったライフライン設備を優先すべきである。修繕を行った上で保険に加入すれば、不要な費用を抑えながら契約不適合責任リスクを減らすことができる。

売却方法別の契約不適合責任リスク比較

不動産の売却方法によって契約不適合責任のリスクは大きく異なる。仲介売却では個人間の取引となるため、売主の責任期間や範囲が広く設定される傾向がある。

一方、不動産買取では業者が買主となり、契約条件の交渉余地が生まれやすい。相続物件や空き家の場合は、物件の状況把握が困難で特別な注意が必要だ。

| 売却方法 | 契約不適合責任の負担 | メリット | 注意点・デメリット |

| 不動産会社による自宅の仲介売却 | 売主が全面的に責任を負うケースが多い | 市場価格で売れやすい | 瑕疵発覚時に追完や損害賠償が必要 |

| 不動産会社の買取 | 免責特約がつくことが多い | 責任を負わずに早期現金化できる | 仲介より売却価格が低くなる傾向 |

| 相続物件・空き家売却 | 責任を負うが事前調査で軽減可能 | 放置リスクを解消できる | 老朽化や境界不明確でトラブルが起きやすい |

仲介売却でのリスク管理のポイント

不動産会社による仲介売却では買主が個人のため、契約不適合責任を3か月から1年程度求められるケースが多い。売主は物件状況等報告書で既知の不具合をすべて開示し、隠れた欠陥のリスクを最小限に抑える必要がある。

不動産仲介会社と連携してホームインスペクションを実施し、客観的な建物診断書を用意することが重要だ。設備の不具合については「現状有姿」での引渡しを明記し、責任範囲を限定する条項を設ける。

価格交渉においても、発見された不具合の修繕費用を事前に見積もり、売却価格に反映させることでトラブルを予防できる。

不動産買取による責任軽減効果

不動産会社による買取では、契約不適合責任を免除または大幅に軽減する特約が設定されやすい。不動産会社は物件の瑕疵リスクを織り込んだ価格で購入するため、売主の責任を限定する条件に応じてくれる。

特に築年数の古い物件や相続物件では、「瑕疵担保責任なし」での買取契約が可能な場合がある。ただし、売却価格は市場価格の70~80%程度になることが一般的だ。

責任期間も買取の場合は引渡し後1か月程度に短縮されることが多く、早期の責任終了が期待できる。

相続物件・空き家売却の注意事項

相続物件や長期間空き家だった物件は、建物の劣化状況や設備の不具合を正確に把握することが困難である。相続人が居住経験のない物件では、過去の修繕履歴や不具合の発生状況が不明な場合が多い。

売却前に専門業者による詳細調査を実施し、構造部分や設備の状態を文書化しておく必要がある。特に給排水管の腐食、屋根や外壁の劣化、シロアリ被害の有無は重点的に確認すべき項目だ。

境界確定や権利関係の整理も並行して進め、測量図や登記簿の内容に誤りがないか事前にチェックしておくことが重要である。

専門家相談が必要になる判断基準

契約不適合責任の問題は、個人で対応できる範囲を超える場合がある。請求金額の規模や問題の複雑さによって、弁護士や不動産鑑定士への相談タイミングを見極める必要がある。早期の専門家介入により、解決期間の短縮と費用削減が期待できる。

請求金額の規模による相談タイミング

契約不適合責任による損害請求額が100万円を超える場合は、弁護士への相談を検討すべきである。修繕費用の妥当性や法的責任の範囲について、専門的な判断が必要になるからだ。請求額が50万円以下であっても、法的争点が複雑な場合は早期相談が有効である。

弁護士費用は着手金20万円程度、成功報酬が経済的利益の10~16%が一般的だ。請求額と弁護士費用を比較検討し、費用対効果を慎重に判断する必要がある。

初回相談料は30分5,000円程度で、法的リスクの概要を把握できるため積極的に活用したい。

構造的欠陥など修補困難な場合の対応

建物の基礎や構造躯体に関わる欠陥が発見された場合は、一級建築士や構造設計士への相談が不可欠である。これらの欠陥は修補が技術的に困難で、建物の安全性に直結するためだ。耐震性能の不足や地盤沈下による構造的損傷は、専門的な診断と対応策の検討が必要になる。

構造計算書の再検証や補強工事の設計には、建築士費用として50万円から200万円程度を要する場合がある。ただし、これらの費用は契約不適合責任による損害として、売主に請求できる可能性が高い。

修補不能と判断された場合は、代金減額請求や契約解除を検討することになる。

境界・権利問題が複雑な場合の解決法

隣地との境界紛争や地役権の存在が判明した場合は、土地家屋調査士と司法書士への相談が必要だ。測量による境界確定や登記手続きには、専門的な知識と経験が求められるからである。越境建物の処理や通行権の設定など、権利関係の整理には時間と費用がかかる。

境界確定測量の費用は50万円から150万円程度、登記費用は案件の複雑さにより10万円から50万円程度が必要になる。これらの費用負担について、売主と買主間での協議が重要だ。

裁判所での境界確定手続きが必要な場合は、期間が1年以上に及ぶこともある。

当事者間の感情対立が激しい時の調停活用

売主と買主の間で感情的な対立が生じた場合は、裁判外紛争解決手続き(ADR)の活用が効果的である。不動産取引に詳しい調停人が中立的立場で話し合いを仲介し、円満解決を図ることができる。裁判と比較して期間が短く、費用も抑えられるメリットがある。

不動産ADRの利用料は1回あたり1万円から3万円程度で、解決まで3回から5回の調停が一般的だ。調停で合意に至らない場合でも、争点が整理されるため後の裁判手続きが効率化される。

宅地建物取引業協会や弁護士会が実施するADRは、不動産取引の専門知識を持つ調停人が対応してくれる。

参照元:(一社)日本不動産仲裁機構

まとめ|不動産 契約不適合責任を理解しトラブルを回避しよう

契約不適合責任は、不動産売買における重要なリスク管理制度である。売主は物件状況報告書の正確な作成と、ホームインスペクションによる事前診断でトラブルを予防できる。適切な免責特約の設定により、責任範囲を明確化することが重要だ。

相続物件や築古物件の売却では、建物の劣化状況を詳細に調査し、証拠保全を徹底する必要がある。買主からの請求金額が100万円を超える場合や、構造的欠陥が判明した際は、専門家への早期相談が解決への近道となる。

事前準備と適切な対応により、安心して不動産取引を完了させることが可能になる。