アパートなどの1棟収益物件を売却する際、オーナーは不動産会社に売却を依頼するのが通常だが、その査定方法についてオーナー自身も把握しておく必要がある。

なぜなら質の低い不動産会社に査定を依頼してしまった場合、査定根拠そのものが適当であったり、相場とは逸脱したものである可能性もあるからだ。

よって、自分でもある程度の査定方法を理解し、相場価格を把握し、主体的に不動産売却に関わる必要があるのだ。

本記事では査定方法及び査定価格に影響する要素について解説している。これらの知識を事前に身に着けておけば、査定金額を適正にジャッジすることができ、損しないアパート売却が可能になるため、是非最後まで読んで頂きたい。

目次

アパート、収益物件の査定計算に使われる3つの方法とは?

アパートなどの収益物件の査定において、実際にどのような計算方法が用いられているのかを解説する。一般的に利用される計算方法は以下の3種類だ。

| ●収益還元法 ●原価法 ●取引事例比較法 |

少し複雑な計算もあるが、自ら所有物件の査定がある程度できるようになれば、不動産会社が提示した査定金額の妥当性について、ご自身でより正確な判断ができるようになるだろう。

収益還元法について

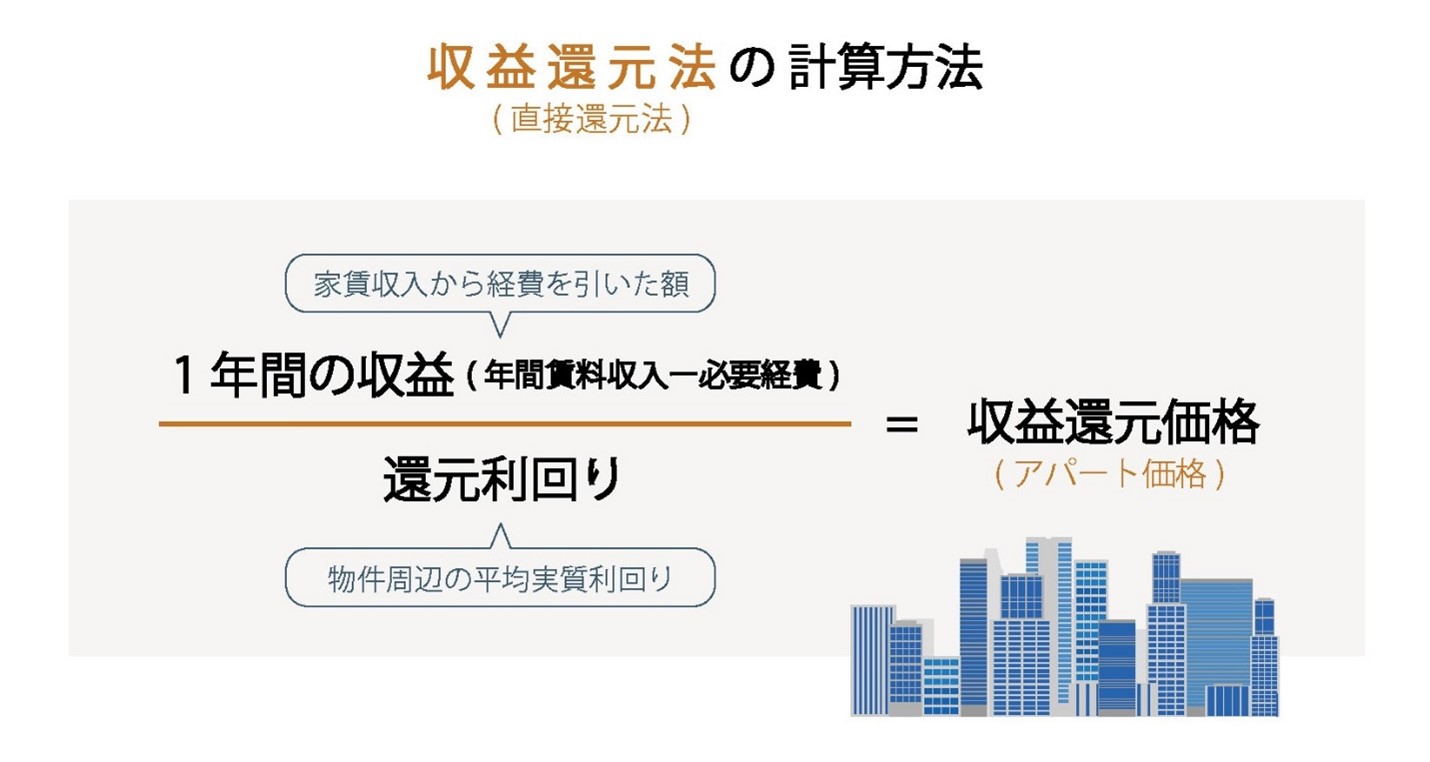

収益還元法とは、アパートが生み出す収益を元にアパート、収益物件の資産価値を算出する方法だ。代表的な計算方法に「直接還元法」があり、以下の式で計算する。

還元利回りとは、収益不動産の投資効率を示す数値で【不動産価格÷1年間収益(純収益)】で算出される。キャップレートとも言われ、エリアや建物用途によって概ね相場が決まっており、例えば、新築木造アパートで都内中心部であれば還元利回りは概ね◯%〜◯%といった形で確認することができる。必要経費は年間運用コストで管理会社に支払う管理費、固定資産税、修繕費などだ。

還元利回りについてはポータルサイト等を参考にしてもよいが、あくまでも販売価格に基づくものであるため、掲載されている利回りは低めであることは認識しておこう。

参考例として、毎月の賃料収入が30万円、諸経費が年間50万円、還元利回りを6%の場合で収益還元価格を算出してみる。

{(30万円×12か月)-50万円}×6%=5,167万円(小数点以下は四捨五入)

還元利回りが10%の場合だと以下の計算になる。

{(30万円×12か月)-50万円}×10%=3,100万円

このように還元利回りが低ければ低いほど、価格が上がることを覚えておこう。

直接還元法は現在の賃料を元に計算する短期的な計算方法だが、長期的な目線で検討する方法に「DCF法」という計算方法がある。

DCF法も収益還元法のひとつで、将来予測される収益の現在価格と将来の売却価格(復帰価格)の合計を加味して収益価格を算出する方法だ。複数期間の収益を現在価値に割り引いて計算するためより詳細な評価が可能である。

より制度の高い価格を算出できることから、不動産鑑定評価等に用いられることが多い。通常の不動産売却実務においては活用されることはないため、仕組みだけ知っておけば良いだろう。

原価法について

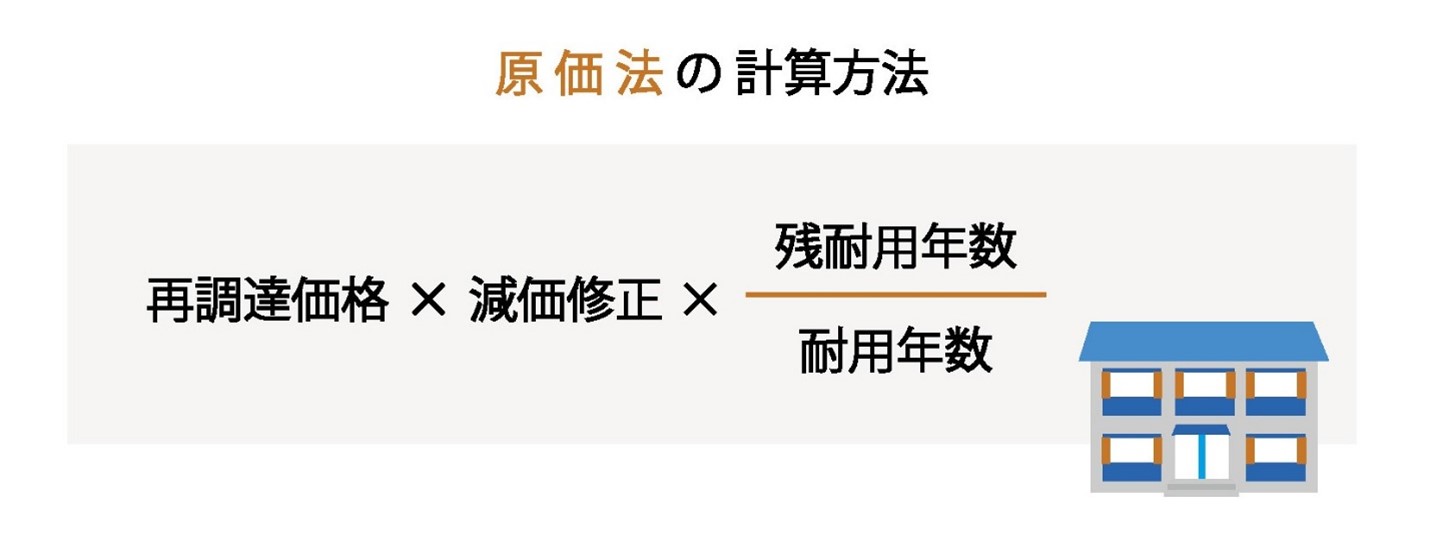

原価法とは再調達価額を元に価格を算出する方法で不動産鑑定で主に使われる。再調達価格とは今から同じ建物を建てた場合にかかる費用のことで、築年数が経過している物件の場合は減価修正をして調整をする。

土地についても再調達価格を算出することは可能だが、市街地の土地に関してはほぼ利用されることは無い。

いずれにしても不動産会社による査定実務で利用されることはあまり無く、金融機関が融資額を決定する際の根拠として不動産鑑定会社に査定を依頼して用いるケースが多い。計算式は以下のようになる。

建物の再調達価額とは、同等の建物を建築する場合に要する建築費のことで、建築構造によって異なる建築単価と床面積を掛けて計算する。詳細は国税庁の「建物の標準的な建築価額表」を参考にして頂きたい。新築年と構造を照らし合わせ、単価を確認すれば良い。

そして、原価法では法定耐用年数と築年数を検討することも必要になる。法定耐用年数とは国税庁が定めた建物の資産価値が残る期間のことだ。国税庁の「物件構造と耐用年数について一覧」が分かりやすい。

建物の構造や用途によって耐用年数が定められているので、そこから築年数を差し引き、残耐用年数を求める。なお、耐用年数を過ぎてしまった場合は、法定耐用年数の20%を残耐用年数とする。

では例として、平成25年築の木造アパート、延べ床面積は200㎡のものを計算してみよう。国税庁の「建物の標準的な建築価額表」から、平成25年における木造住宅の建築費は159,900円/㎡だ。そして、国税庁の「物件構造と耐用年数について一覧」を確認すると、木造モルタル造、住宅用のものは法定耐用年数が22年だと分かり、法定耐用年数の残りは16年とする。上述した計算式に当てはめると以下のように算出される。

159,900円×200㎡×(16年÷22年)=23,258,181円

取引事例比較法について

取引事例法とは近隣の類似物件の取引事例を収集し、比較してアパートの査定額を算出する方法だ。一戸建てや区分マンション等の住宅で広く用いられる手法で、取引事例が類似していればしているほど、加えて取引時期が近いほど比較して評価額を求めやすくなる。

類似物件があれば確実な査定方法と言えるが、類似物件自体の有無や、あったとしても大量の成約価格を調べて平均値を出すことは個人レベルでは難易度が高い。

ポータルサイトを利用して概ねの価格を調べることは可能だが、あくまでも販売価格であるため、実際の成約価格は1割前後の指値が入っているケースが多いことは理解しておこう。

それでは取引事例比較法を、計算例を用いて紹介する。売却検討しているアパートは築5年、ワンルーム16世帯のアパートで賃料収入は月間80万円と想定する。そして類似物件は築8年、ワンルーム10世帯のアパートで賃料収入は月間50万円、8,000万円で成約した。ともに最寄り駅からの距離や諸条件は同じだとする。

この時に参考にするべきは利回りで、最初に計算する必要がある。

50万円×12か月÷8,000万円×100=7.5%

この利回りを参考にして、売却検討しているアパートの賃料収入から逆算して売却価格を求める。

80万円×12か月÷7.5%=12,800万円

実際は立地や入居率、築年数や間取りなどさまざまな要因を比較して検討し還元利回りを検討するが、このような計算で検討しているとイメージすると良いだろう。

アパートや1棟収益物件などの売却において、実務上は収益還元法や取引事例比較法が用いられることが多い。原価法は銀行が担保評価を出す際に用いるケースが多い。

アパート、収益物件の査定額に影響するポイント

アパート売却の査定に影響する「入居率」「リースアップ」「滞納」「立地」「大規模修繕状況」「市況」の6つのポイントを解説する。もし、いずれも査定価格に大きく影響する項目であるため、改善すべき点は対応し、プラスポイントは査定する不動産会社にしっかりと伝えて査定価格に反映させるようにしよう。

入居率を上げる

アパート売却査定において入居率は重要で、入居率が低い物件は査定価格が通常よりも安くなる可能性が高い。買主は賃料収入を目的として購入し、収益性を重視するからだ。

基本的には入居率が高い方が査定価格も高くなり売却額も上昇する。入居率を上げる方法として、フリーレントや広告費を多く支払うことで入居率を上昇させることも考えられる。

しかし、どのような物件でも入居率を上げる必要はないことは覚えておこう。例えば立地が良く賃貸需要が充分にあり、ただ単にオーナーの怠慢で入居率が良くない物件などだ。

優秀な不動産会社であればそれらも加味して査定をしてくれるだろう。もし加味されていないのであればオーナー自ら空室の理由をしっかり説明して査定額に反映してもらうようにすれば良い。

都心部の物件や駅から数分という好立地の物件であればその可能性は十分にありえるので査定時に不動産会社に相談してみるのも良いだろう。

リースアップ可能な物件か?

リースアップとは賃料を上げることを言う。賃料上昇の可能性がある物件の場合、通常であれば管理会社からの打診により、入れ替え時に賃料変更を行うが、全ての管理会社がそのような提案をするわけでなない。そのような会社は全体の半分ぐらいではないだろうか。

リースアップの効果は大きく、例えば6万円/月✕10戸の物件で仮に2,000円/戸の賃料アップができたとしよう。月間の賃料は20,000円アップし、年間24万円の賃料アップとなる。仮に還元利回り6%のエリアだとした場合、24万円÷6%の計算となり、売却価格は400万円アップすることになる。

リースアップについても査定する会社がそれも加味してくれると限らないため、オーナー自身がそれに気づき不動産会社に伝えることが重要だ。

賃料相場のリサーチ方法については後日別途記事を作成させて頂く

家賃滞納者がいるかどうか

売却査定では家賃滞納者がいる場合は査定額が下がるので注意しなければならない。家賃収入が下がり利益率が下がるだけでなく、滞納者への対応もしなければならないので、買主からは敬遠されるだろう。

他にも近隣の住人からクレームが寄せられるような入居者や、騒音や悪臭を発生させる入居者がいると、入居者の退去につながることもある。家賃の滞納者や近隣に迷惑をかける入居者がいる場合には、事前に滞納の解消、立退きや問題の解決を図りたい。

立地

アパートの査定において立地は非常に重要で、立地の良し悪しで査定価格は大きく変わる。都市部なのか郊外なのか、街の規模、最寄り駅までの距離も査定に影響が出るポイントだ。

スーパーやコンビニエンスストアなどの商業施設、役所や病院などの施設までの距離も重要である。立地についての細かい部分では、物件からの眺め、日当たり、道路の幅員、街区の雰囲気、部屋の方位も査定額に影響する。

物件の立地について対策は出来ないが、周辺にどんな施設があるのか、最寄り駅までの道順など把握しておき、査定の際に説明できると良いだろう。

修繕状況について

続いては建物の修繕状況について。大規模修繕を実施し、日頃から建物のメンテナンスに気を使っている方も多いと思う。ただし、それが要因で査定価格が上昇したり売却価格が上昇することはほとんどない。

収益物件はその物件がもつ収益力が重視されるため、査定価格を上げるには修繕により賃料アップが実施されなければならない。しかし、実際には大規模修繕をしたからと言って賃料を上げることは難しい。賃料アップには室内そのものをリノベーションしてバリューアップする必要がある。例えば新築物件と同様の仕様にするなどの対策だ。

上述した理由により、大規模修繕を全くしていない物件の場合、売却前にわざわざ大規模修繕をする必要はない。仮に1,000万円の大規模修繕をしたとしても1,000万円査定価格が上昇することは無いからだ。

ただし、価格が上がることは無いが、下がる可能性が低くなる点はプラス材料となる。収益物件は定価で購入申し込みがあることは少なく、指値が入ることが多い。その一番の理由が修繕がされてないため、修繕費分を安くして欲しいという理由となる。修繕がしっかりとされていれば指値の理由も無くなるので定価で購入されやすくなる。

結論としては、現在大規模修繕をしていないのであればわざわざする必要は無い。その費用は指値が入った時の対策費用として取っておこう。また既に大規模修繕をしているのであれば、売却時に安易に指値に対応しないようにしよう。

市況の変化

アパートの売却査定では市況の変化による影響は想像以上に大きなものだ。東京オリンピックのようなイベントがあれば地価は上昇し、東日本大震災や台風被害による洪水などが発生すると被災地域の地価は下落する。

2007年に起きたリーマン・ショックでは不動産価格が下落するなど大きな影響を及ぼすこともある。また金利も非常に重要で金利上昇の局面では物件価格は下がりやすい。アパートの売却を検討しているのならば、物件を取り巻く環境や、災害の発生、社会情勢や経済情勢を確認することも重要である。

アパート売却の査定の流れ

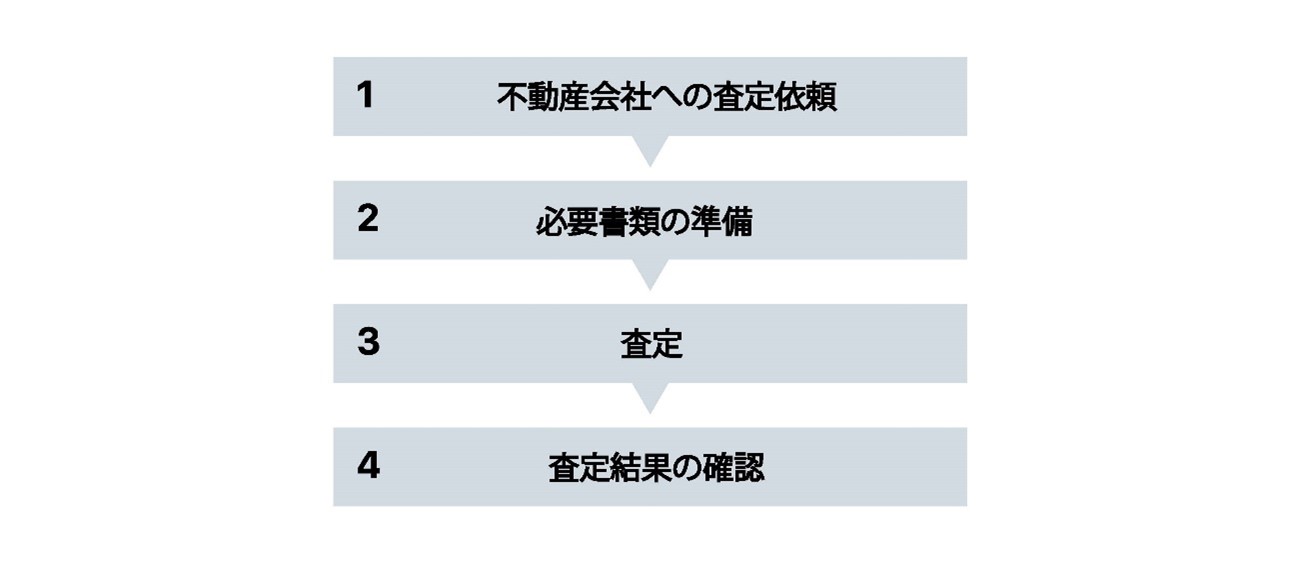

所有しているアパートを売却する場合、以下の手順にて査定を進めることが一般的だ。

それぞれの項目においてポイントが存在するので、売却を成功させるためにも把握する必要がある。

不動産会社に査定依頼する

アパートの売却を検討し始めたときに、アパートの購入時に取引した不動産会社や、アパートの管理会社、個人的に付き合いがある不動産会社などに声をかけるのではないだろうか。しかしながら、アパートの売却を成功させるのならば、それ以外へのアプローチも必要だ。特にアパートなどの収益物件の取引に慣れている不動産会社への査定依頼は必須だ。

また一括査定サイトも便利ではあるが、使う場合は要注意だ。一括査定サイトは媒介契約欲しさに相場とは逸脱した価格が提示されることが多い。

売れない金額でのスタートとなるため、結局値下げの繰り返しで、物件自体も敬遠されて、最終的には相場以下の価格でしか売れないということもあり得るのだ。物件鮮度を意識しなければ適正価格で売ることは難しいということを理解しよう。一括査定サイトについてはこちらの記事を参照頂きたい。

不動産一括査定のデメリットは3つ!高すぎない?注意点や仕組みを徹底解説!

必要書類を準備する

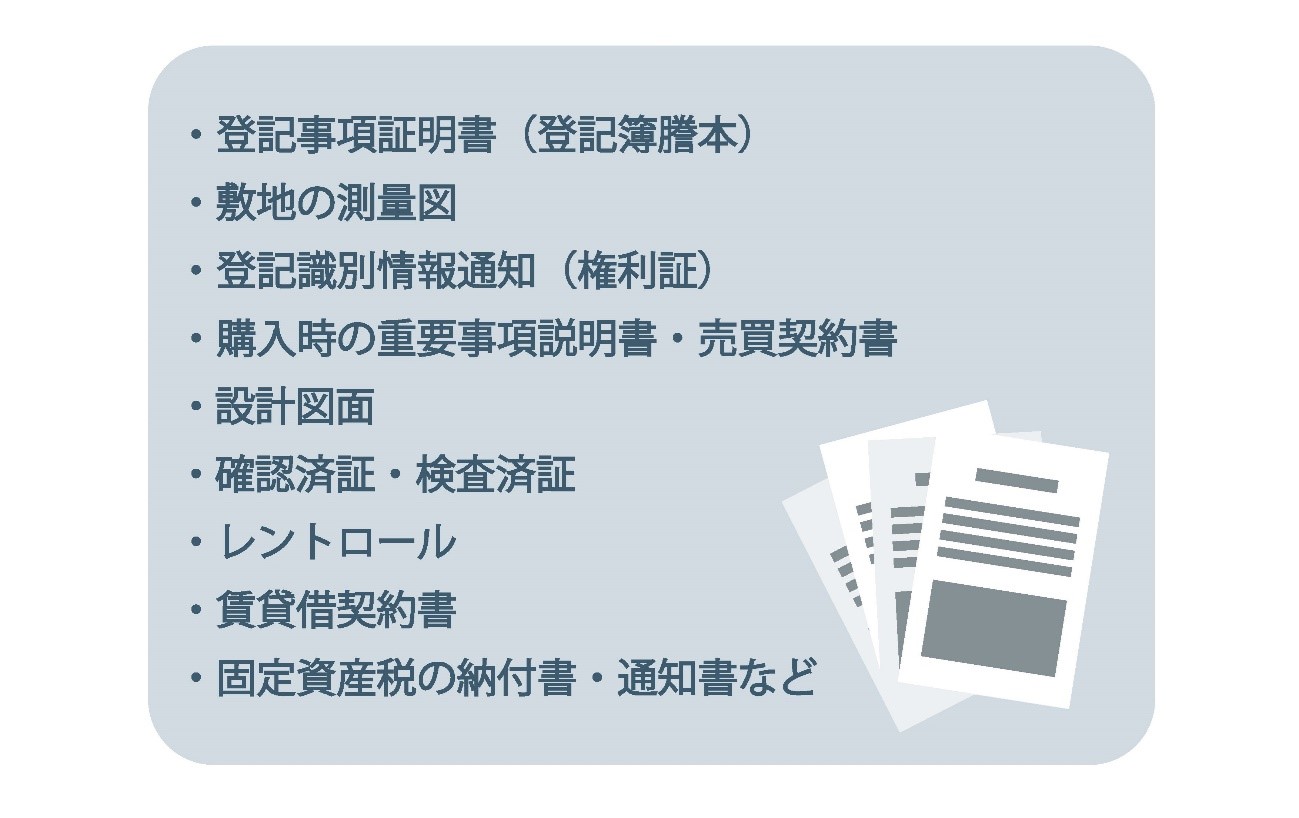

査定依頼に伴い、必要書類を準備しなければならない。用意する必要書類は以下のものである。

これらの書類があれば問題ないが、なかには見つからない書類もあるだろう。書類がなくても売却は可能だが、価格に影響が出る場合もあるので、可能な限り書類を揃えるべきである。

たとえば、確認済証や検査済証が手元にない場合、物件の所在地を管轄する建築指導課で「建築台帳記載事項証明書」を取得すれば代用できる。また、設計図面がない場合は、各部屋の間取りが分かるものなどを用意するべきだろう。最初から全てを準備するのは難しいため、準備できるものから順に不動産会社に共有するようにしよう。

机上査定と訪問査定

査定には物件に見ずにデータを収集して行う机上査定と、実際に現地を確認して行う訪問査定がある。訪問査定の際、満室で室内が見れない場合は室内写真や間取りなど用意しよう。そして、訪問査定には、同行することもおすすめする。不動産会社もオーナーと一緒ならば気後れせず現地を確認でき、物件に対する見方なども参考になるだろう。

査定結果が届く

査定結果が届いたら、内容を確認し売却を依頼する不動産会社を選ぼう。この時のポイントは、査定根拠をしっかりと確認することだ。

前述した通り、不動産一括査定サイトでは意図的に売れるはずもない高い査定額を提示し、媒介契約を締結しようとする会社も存在する。高額な査定額は売主にとってはありがたいものだが、最終的には売れずに塩漬け物件となってしまう可能性があるので要注意だ。アパートなどの収益物件は一般的な不動産とは異なり特殊な販売ルートや査定方法が必要なため、収益物件の売却が得意な不動産会社に査定依頼をしよう。

不動産会社選びの注意点とは?

不動産会社にはノルマがあり、依頼を受ける目的であえて高い金額で査定している会社もある。また、自社で買取りたいことを理由に安く査定する会社もあるだろう。

理想は信頼できる一社に依頼を任せることだ。複数社に依頼をすると、不動産会社としては収入を得られない可能性があるため、やる気が無くなり、優先して営業をしてもらえない可能性があるからだ。比較するのは良いが最終的な媒介契約は1社限定で実施しよう。媒介契約にの詳細についてはこちらの記事を参照頂きたい。

媒介契約はどれがいいか?わかりやすく徹底解説します

不動産会社の査定額は根拠を確認する

不動産会社から出た査定は金額も重要だが、査定額の根拠も同じくらい重要だ。根拠が全く無い、あいまい、取引事例比較法の事例が対象物件と類似していない場合などは、正確な査定とは言えないだろう。

また、根拠の説明を受け、疑問点があればしっかりと払拭することをおすすめする。質問することにより担当者との相性や、担当者の知識や対応力なども測れるので、コミュニケーションの意味でも確認したい。

まとめ

アパートなど収益物件の査定は不動産会社に査定依頼するのが通常だが、今回解説した内容を基にご自身でもある程度の相場把握ができるようになれば売却活動もスムーズに進むだろう。

物件の査定について不明点等があれば気軽に問い合わせを頂きたい。今まで50億円以上の不動産売却に携わってきた豊富な経験を基に適切なアドバイスをさせて頂く。特に収益物件の売却に関しては創業以来の得意分野であるため良い条件で売却するための戦略についてもご提案可能だ。