査定って、不動産会社が言うままに信じるしかないのかな?

いいえ、そんなことはありません。『取引事例比較法』を理解すれば、査定の根拠を自分でも確認できますよ。不安なときこそ、判断の軸を持つことが大切です。

本記事では、実際の売買事例から価格を導き出す「取引事例比較法」の仕組みと計算方法を丁寧に解説する。読み終えたとき、納得感のある価格判断ができる知識と視点が得られるため、是非最後まで読んで頂きたい。

目次

取引事例比較法とは|不動産鑑定の基本をわかりやすく解説

取引事例比較法とは、実際に成立した不動産の売買価格をもとに評価対象の価格を導き出す手法である。不動産鑑定評価における三手法のうちの一つで、特に市場性が高い物件の評価に有効とされている。

実需物件にも投資物件にも使われる汎用性の高い方法で、国や自治体の鑑定評価や民間の不動産取引にも広く用いられているのが特徴だ。正確な価格を把握するには、取引時期や物件の条件を丁寧に調整したうえで比較する必要がある。

実際の売買データを基に価格を算出する方法

取引事例比較法では、まず類似した不動産の実際の売買価格を複数集める。次に、それぞれの物件の条件と評価対象の物件を比較し、価格を調整して評価対象の適正価格を導き出す。

一例として、近隣で3年前に売買されたマンションの価格を、現在の市場状況や築年数の違いなどを考慮して補正する。こうした調整作業により、客観的で市場に近い価格を算出できる。データの信頼性と調整精度が結果に大きく影響するため、実務では専門家の判断が欠かせない。

一般の方にも活用できる評価手法としての特徴

取引事例比較法は、実際の売買価格をベースとするため、一般の人でも理解しやすい点が強みである。

国土交通省の「不動産情報ライブラリ」などで公開されている取引データを活用すれば、自分でも近隣物件の価格を参考にできる。特にマンションなど標準化された物件では、比較が容易で再現性も高い。調整の精度は専門的知識が必要だが、物件の相場感をつかむには有用な手法といえる。売却時に価格が適正か判断するための知識としても役立つ。

取引事例比較法の計算式と具体的な手順

取引事例比較法では、似た条件の過去の取引事例をもとに価格を導き出す。評価の精度を高めるには、まず適切な事例を選定し、次に各物件の条件差を「調整要因」に基づいて補正していく必要がある。さらに、「時点修正」などを通じて現在の価値へと近づける。これらの手順を踏むことで、根拠のある不動産価格を求めることができる。

事例選定と調整要因の考え方

まず重要なのは、評価対象に近い条件の事例を選ぶことである。立地、面積、築年数、構造、駅からの距離などが一致しているほど、正確な比較が可能になる。そのうえで、差異がある部分について「調整要因」を加味し価格を補正する。

対象物件が事例よりも築年数が5年古い場合、その分価格を下方修正する。逆に、駅に近いなど条件が良いときは上方修正する。このようにして、公平性と客観性を担保した価格判断ができるようになる。

価格調整の流れと簡易的な計算式の例

価格調整は「時点修正」「個別格差修正」「地域要因修正」などの手順に沿って行われる。以下は簡易的な流れだ。

| 1.取引価格を時点修正して現在価格にする 2.物件の個別要因(築年数、面積、日当たりなど)を修正する 3.地域要因(都市部か郊外かなど)を加味して最終調整を行う |

不動産鑑定評価においては、各調整項目を順に掛け合わせて価格を補正する。代表的な調整項目を含んだ基本式は以下の通りである。

【調整後価格】=【事例価格】× 事情補正 × 時点修正 × 地域要因比較 × 個別要因比較

それぞれの調整率は、価格に与える影響を反映する補正係数である。

以下のような補正値を使った場合、

| ●時点修正:+3% → 1.03 ●築年数差(個別要因):−5% → 0.95 ●立地条件(地域要因):+2% → 1.02 |

事例価格が100万円であれば、調整後価格は

100万円 × 1.03 × 0.95 × 1.02 ≒ 99.807万円 となる。

このように、調整率を単純に足し合わせるのではなく、それぞれを掛け合わせることで、各要因が段階的に反映され、実態に近い価格評価が可能となる。鑑定評価の実務においても、この乗算による調整が一般的であり、精度の高い価格判断に欠かせない。

築年数や面積など、細かい条件差の調整がこの評価法のキモです。目に見えない条件差が価格に大きく影響するので、注意深くチェックしましょう。

時点修正とは|価格を適正化するための重要な工程

取引事例比較法において、価格の精度を高めるためには「時点修正」が欠かせない。これは、過去の売買事例の価格を現在の市場価格に補正する作業である。

不動産市場は景気や金利、需要と供給のバランスによって日々変動しており、その影響を無視すると価格の整合性が失われる。時点修正を適切に行うことで、より実態に近い評価が可能となり、納得感のある売却判断につながる。

時点修正の意味と必要性

時点修正とは、過去に成立した不動産取引価格を現在の市場水準に調整することである。不動産価格は1年で数%〜10%以上変動することもあり、事例の時期が異なると適正な比較ができなくなる。

2020年に3,000万円で取引された物件が、2024年には同条件でも3,300万円に上昇していることがある。この場合、時点修正で10%増の補正を行わなければ、正しい評価はできない。こうした調整は、価格の公平性と信頼性を保つために不可欠になる。

具体的な修正方法と注意点

時点修正は、主に公的データや市況指数を参考に行われる。たとえば、「不動産価格指数」や「地価公示」「不動産業者の市場レポート」などが用いられる。修正率は次のように算出されることが多い。

| ●修正率(%)=(評価時点指数 ÷ 取引時点指数)−1 ●修正価格 = 取引価格 ×(1+修正率) |

仮に指数が120から132に上昇していれば、修正率は10%になる。

| 現在の指数:132 過去の指数:120 上昇幅:132 – 120 = 12 上昇率:(上昇幅 ÷ 過去の指数)× 100% = (12 ÷ 120) × 100% = 0.1 × 100% = 10% |

注意点としては、エリアや物件種別によって価格変動の幅が異なるため、全国平均の数値をそのまま使うのは避けるべきである。

また、取引が極端に古い場合は、市場構造そのものが変化しており、精度が落ちる可能性がある。適切な時点修正は、事例の有効性を確保するうえで欠かせない作業といえる。

全国平均のデータをそのまま使うのはNGです。地域ごとの市況に合った指数を使わないと、正しい価格が導けません。

マンションの査定に取引事例比較法が使われる理由

マンションの査定では、取引事例比較法が特に有効とされている。理由は、マンションは構造や間取り、管理形態などが標準化されており、他の不動産に比べて条件の近い取引事例を見つけやすいためである。

また、近年では国土交通省の「不動産情報ライブラリ」などを通じて、成約価格の把握がしやすくなっている。こうした背景から、分譲マンションの査定には精度と再現性の高い取引事例比較法が多く採用されている。

分譲マンションは事例が多く精度が高い

分譲マンションは、同じ建物内や近隣地域での売買事例が多いため、比較の精度が高い。不動産評価においては、条件の似た取引事例を複数取得できるかどうかが重要になる。マンションは、専有面積や階数、方角といった比較項目が明確に設定できるため、査定のばらつきが出にくい。

一例として同一マンション内で直近に取引された部屋があれば、その価格に時点修正や条件修正を加えることで、合理的な価格が導き出せる。事例の多さと均質性が、マンション査定における強みだ。

築年数や立地を踏まえた比較のコツ

マンションを取引事例比較法で評価する際は、築年数や立地条件の違いに注意が必要である。築年数は、建物の状態や設備の劣化に直結するため、数年単位の違いでも価格に影響を及ぼす。

築5年の物件と築15年の物件では、修繕積立金の負担やリフォームの必要性が異なるため、価格補正が求められる。立地については、駅からの距離や商業施設の有無、周辺環境の変化が考慮される。これらの要因を客観的に調整することで、適正な価格査定が可能となる。

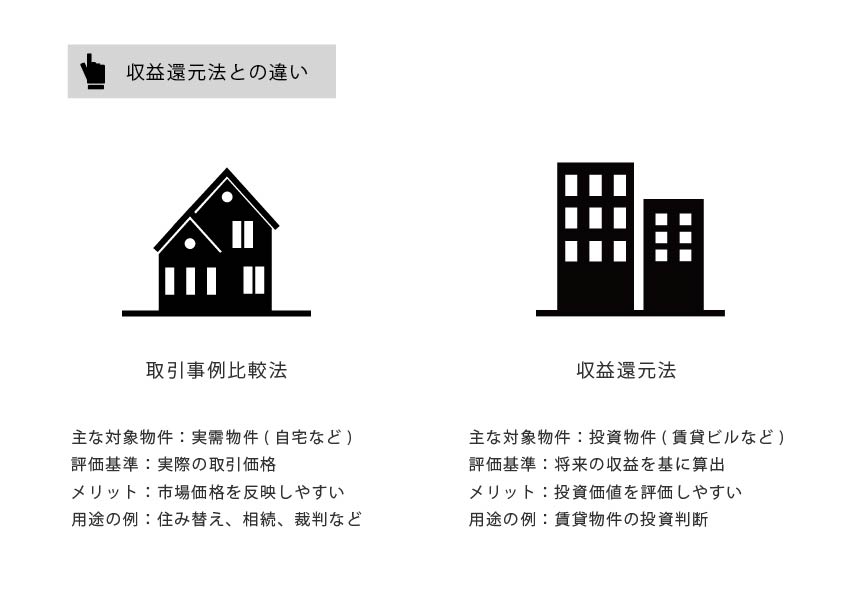

収益還元法との違い|投資用不動産の評価手法と比較

| 比較項目 | 取引事例比較法 | 収益還元法 |

| 主な対象物件 | 実需物件(自宅など) | 投資物件(賃貸ビルなど) |

| 評価基準 | 実際の取引価格 | 将来の収益を基に算出 |

| メリット | 市場価格を反映しやすい | 投資価値を評価しやすい |

| 用途の例 | 住み替え、相続、裁判など | 賃貸物件の投資判断 |

収益還元法は、投資用不動産の収益力を基準に価格を算定する手法である。一方で、取引事例比較法は実際の売買事例を基に価格を導き出す点が異なる。

両者は不動産の性質や活用目的によって使い分けられており、それぞれに適した評価対象が存在する。特に収益性を重視する投資物件では、収益還元法の採用が合理的とされる。以下で両者の違いや使い分けの基準について詳しく解説する。収益還元法についてはこちらの記事を参照頂きたい。

収益還元法をわかりやすくシュミレーションしながら徹底解説

収益性に基づく価格評価との違い収益還

収益還元法は、不動産が将来生み出すであろう利益(収益)を基に価格を決定する手法である。主に賃貸マンション、商業ビル、オフィスビルなどの投資用不動産に使われる。例えば、年間家賃収入が240万円で、利回り(還元利回り)が6%の場合、

【価格=240万円 ÷ 0.06=4,000万円】となる。

これは、不動産を「収益を生む資産」として評価する考え方である。一方、取引事例比較法は実際の取引価格を基に調整を加えて評価するため、市場の実勢価格を重視している。このため、収益還元法は将来の収益性を重視する投資家向けの評価手法である。

実需と投資で異なる使い分けポイント

実需(じつじゅ)物件と投資物件では、適した評価手法が異なる。実需とは、自分が住むことを目的とした住宅や土地を指し、一般的には取引事例比較法が適用される。これは市場での成約価格に基づくため、実際の売買に近い価格を把握しやすい。

一方、投資物件は収益性が最重要視されるため、将来得られる家賃や利益を元に評価する収益還元法が適している。用途に応じた評価手法の選択が、適正価格の把握と投資判断の精度向上につながる。

自宅購入なら取引事例比較法、賃貸収入を狙う投資なら収益還元法。評価手法の選び方を間違えないことが、正しい価格判断への第一歩です。

原価法・標準地比準評価法との違いと使いどころ

原価法と標準地比準評価法は、取引事例比較法や収益還元法と並ぶ代表的な不動産評価手法である。原価法は主に建物の評価に用いられ、建物を新たに建築するための費用を基準に価格を求める。

一方、標準地比準評価法は、土地の評価に特化し、標準地と呼ばれる代表的な土地と比較することで価格を導く手法である。両者は取引事例が少ない場合や特殊な不動産に対して有効であり、用途や評価対象によって使い分けが求められる。

原価法は建物の再調達価格を基準にする

原価法は、建物を新たに建て直した場合にかかる費用(再調達原価)をもとに、現在の価格を求める評価方法である。ここから経過年数による劣化分を差し引き、残存価値を算出する。

計算式は以下の通りだ。

【評価額】=【再調達原価】-【減価修正額】

再調達原価とは、同等の建物を建てるために必要な現在の建築費を指す。減価修正額は、築年数や維持状態などにより決定される。新築や築浅の建物、あるいは取引事例が少ない特殊な構造の建物に対して有効な手法とされている。

| 手法名 | 主な対象 | 評価基準 | 用途・適用場面 |

| 取引事例比較法 | 土地・建物 | 取引事例の価格 | 実需・投資・相続など |

| 原価法 | 主に建物 | 再調達原価-減価修正額 | 新築・特殊建物など |

| 標準地比準評価法 | 主に土地 | 標準地との比較 | 取引の少ない土地、広大地など |

標準地比準評価法は土地の評価で用いられる

標準地比準評価法は、国や自治体が公表する「標準地」の価格を基準に、評価対象地の特性を調整して価格を求める方法である。

標準地とは、地域内で代表的な土地のことで、地価公示や都道府県地価調査に基づいて選定される。

評価の際には以下のような調整が行われる。

| 利便性(駅距離・接道条件など) 地形や面積、形状 周辺環境や用途地域の違い |

これらの違いを反映した補正率を用いて、標準地価格に修正を加えることで、対象地の適正価格を導き出す。土地の取引事例が不足している地域や、広大な土地の評価において重視される手法である。

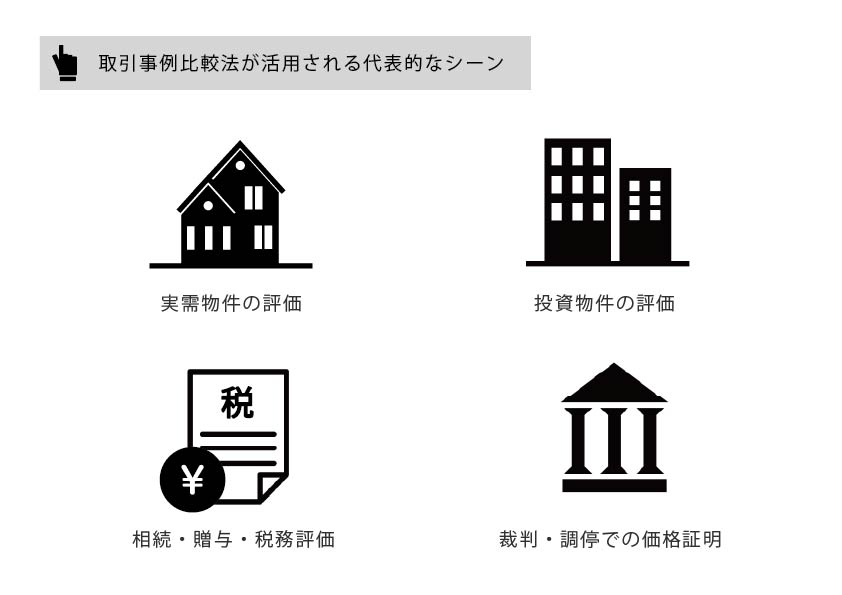

不動産鑑定で取引事例比較法が活用される場面

取引事例比較法は、実需物件にも投資物件にも幅広く使われる評価手法である。さらに、裁判や相続、税務申告といった法的・公的な手続きにおいても活用されている。市場価格を基準にした評価が可能なため、利害関係者間での価格の客観性や妥当性を示す手段として有効である。

特に不動産鑑定士が関与する場面では、実勢価格に即した合理的な評価を行うために、取引事例比較法が重要な役割を果たしている。

実需物件と投資物件での共通利用例

実需物件とは、自己居住を目的とする住宅や自社利用の事業用物件を指す。取引事例比較法は、こうした実需物件に対しても有効である。購入希望者が多いエリアでは事例数が豊富であり、近隣の成約価格から妥当な市場価格を導きやすい。

投資物件においても、収益還元法と併用されることが多い。投資価値だけでなく、第三者への売却時の価格判断にも役立つためである。用途にかかわらず、適切な比較事例を選定し調整することで、価格評価の正確性を高められる。

裁判・相続・税務などでの鑑定評価との関係

取引事例比較法は、訴訟や相続、税務調査などの公的手続きにおいても重要な評価手段である。たとえば、不動産の相続税評価では、路線価を基にした評価とともに実勢価格の裏付けが求められることがある。

鑑定評価書を用いる場面では、過去の実際の取引価格に基づいた比較が客観的な証拠となる。裁判所や税務署が価格の妥当性を判断する際、実勢価格を示す資料として信頼性が高い。このように、法的根拠や説得力を持たせるためにも取引事例比較法は広く活用されている。

まとめ|取引事例比較法を理解して適正価格で不動産を評価しよう

取引事例比較法は、実際の売買事例をもとに価格を決める基本的な評価手法である。適切な事例を選び、条件の違いを調整すれば、納得のいく価格を導き出せる。

マンションなど事例が多い物件では特に有効で、個人でも相場感をつかみやすい。不動産会社任せにせず、自分で価格の根拠を理解することが大切である。住み替えや売却の前に、こうした評価手法を知っておくと、後悔のない判断ができる。但し、難しい部分も多いので不安がある場合は専門家に相談するのが良いだろう。